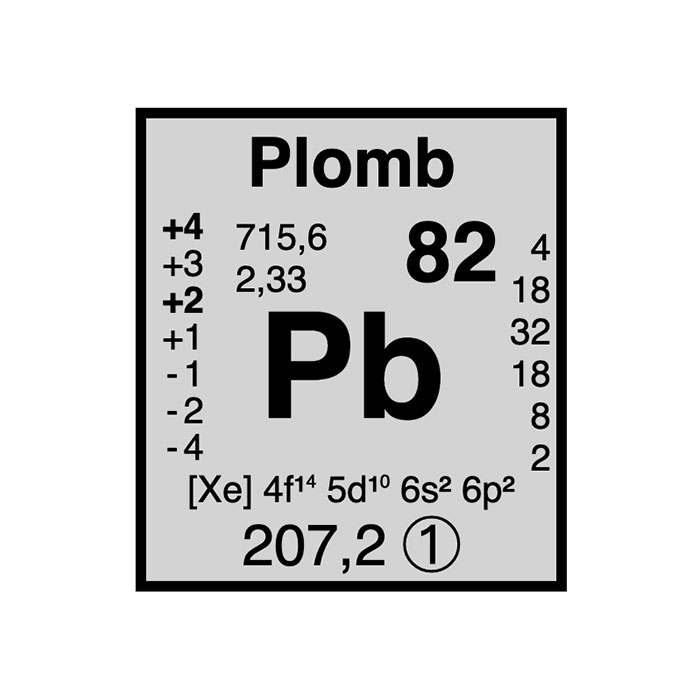

Caractéristiques du plomb

- Symbole : Pb

- Masse atomique : 207,2 ± 0,1 u

- Numéro CAS : 7439-92-1

- Configuration électronique : Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2

- Numéro atomique : 82

- Groupe : 14

- Bloc : Bloc p

- Famille d’éléments : Métal pauvre

- Électronégativité : 2,33

- Point de fusion : 327,46 °C