Caractéristiques du carbone

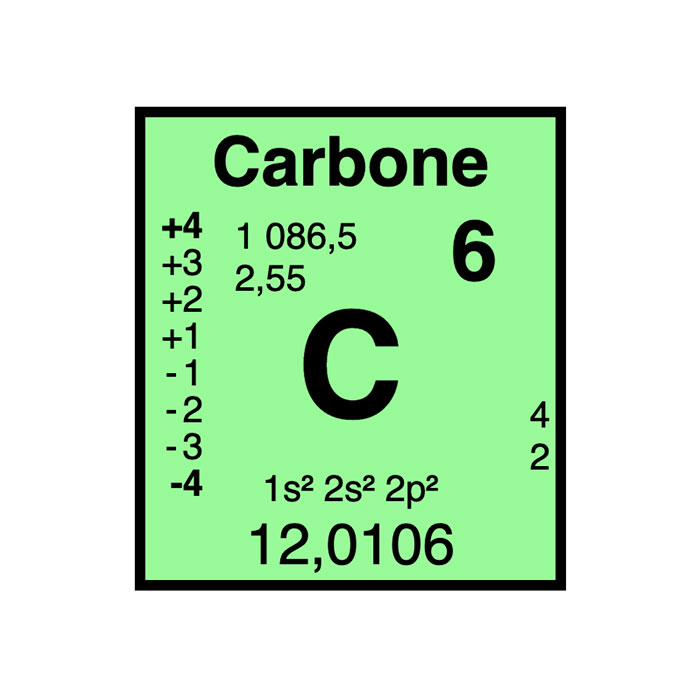

- Symbole : C

- Masse atomique : 12,010 74 ± 0,000 8 u1,2

- Numéro CAS : 7440-44-08

- Configuration électronique : [He]2s22p2

- Numéro atomique : 6

- Groupe : 14

- Bloc : Bloc P

- Famille d’éléments : Non-métal

- Électronégativité : 2,55

- Point de fusion : 3,546.9°C