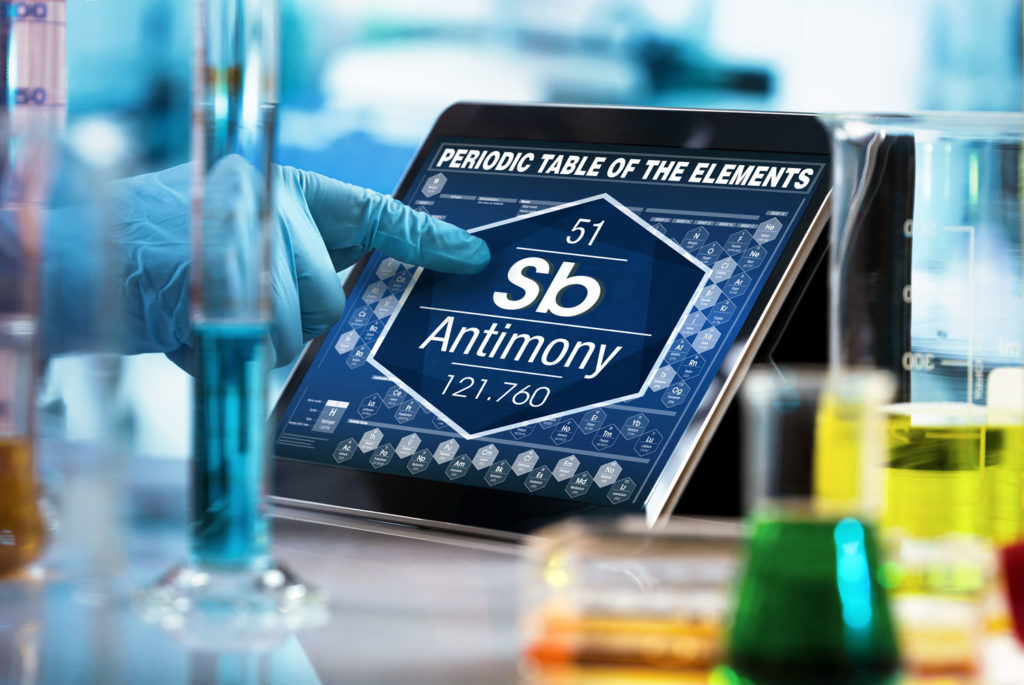

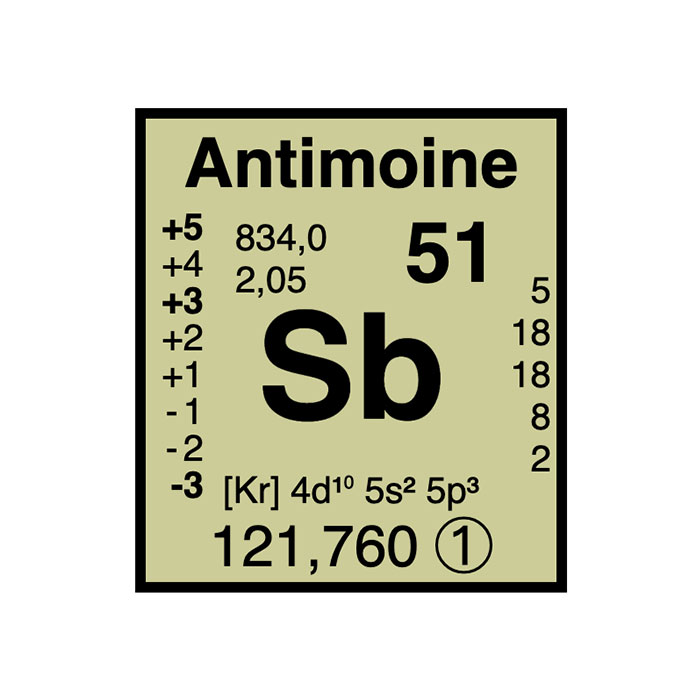

Caractéristiques de l’antimoine

- Symbole : Sb

- Masse atomique : 121,760 ± 0,001u

- Numéro CAS : 7440-36-0

- Configuration électronique : [Kr]4d10 5s2 5p3

- Numéro atomique : 51

- Groupe : 15

- Bloc : Bloc p

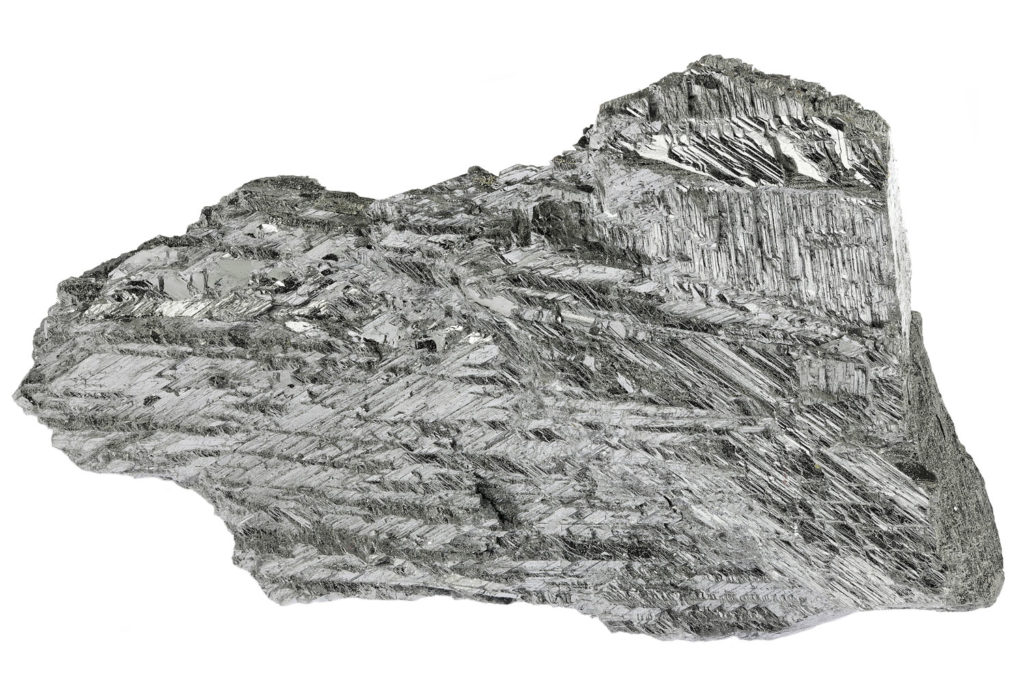

- Famille d’éléments : Métalloïde

- Électronégativité : 2,05

- Point de fusion : 630,63 °C