Caractéristiques du Thallium

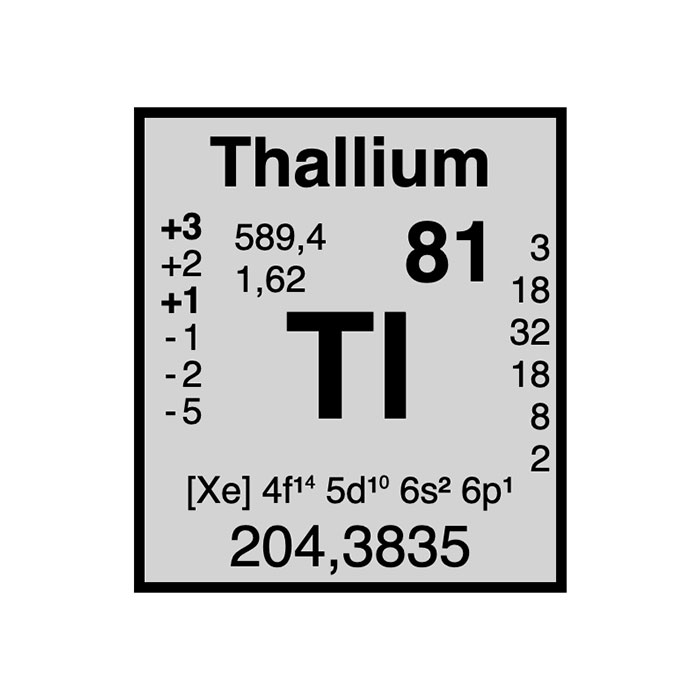

- Symbole : Tl

- Masse atomique : 204,383 3 ± 0,000 2 u

- Numéro CAS : 7440-28-0

- Configuration électronique : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1

- Numéro atomique : 81

- Groupe : 13

- Bloc : Bloc p

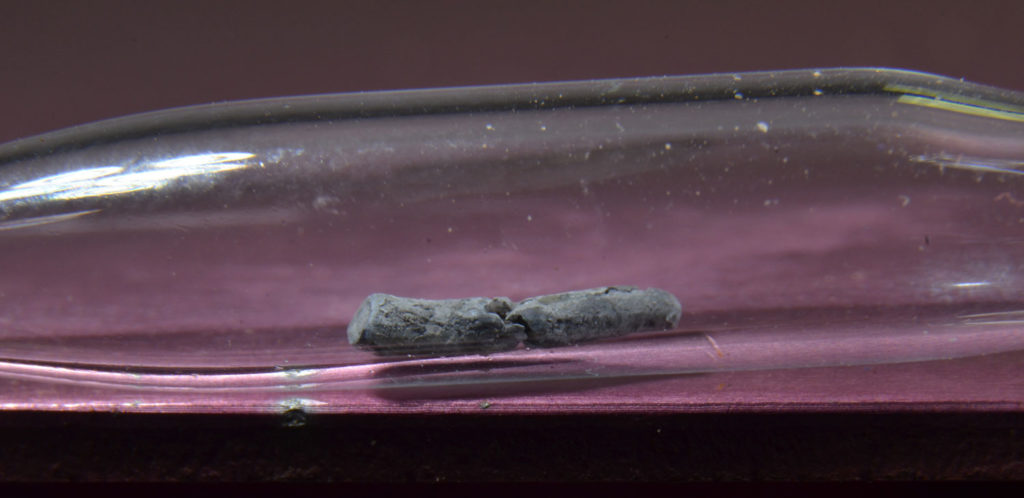

- Famille d’éléments : Métal pauvre

- Électronégativité : 1,62

- Point de fusion : 304 °C