Caractéristiques des métalloïdes

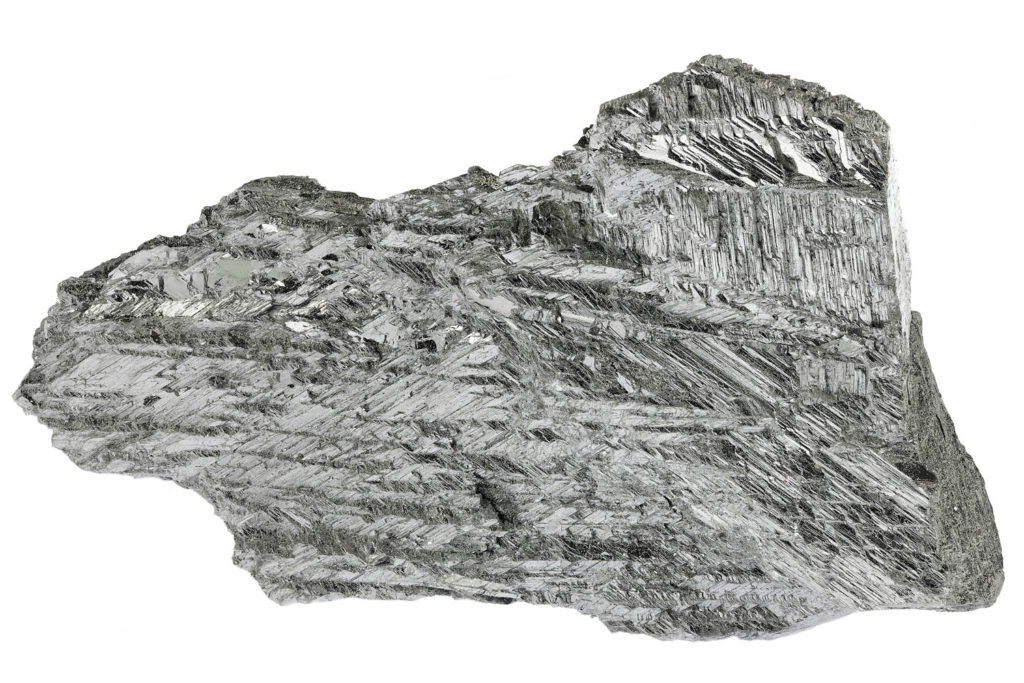

- Les métalloïdes ont une apparence métallique.

- Ils sont fragiles.

- Ils ont une faible conductivité électrique.

- Les éléments de ce groupe sont disposés en diagonale dans le bloc p du tableau périodique.

Il n’existe aucune définition standard du métalloïde. La famille des métalloïdes regroupe les éléments chimiques ayant des caractéristiques intermédiaires entre celles des métaux et des non-métaux. Leur classification est différente selon les auteurs. Les plus connus sont l’arsenic 33As, l’antimoine 51Sb, le bore 5B, le germanium 32Ge, le silicium 14Si, et le tellure 52Te. Les éléments tels que l’aluminium 13Al, le sélénium 34Se, et le polonium 84Po sont rarement classés comme métalloïdes. L’astate 85At, quant à lui, est de plus en plus accepté comme tel depuis que ses propriétés physiques et chimiques ont été étudiées. Les éléments de ce groupe sont disposés en diagonale dans le bloc p du tableau périodique. Ils figurent le long d’une ancienne ligne de démarcation entre métaux et non-métaux. On retrouve ce type de présentation sur les tableaux périodiques de la première moitié du XXe siècle.

Les métalloïdes ont une apparence métallique, mais ils sont fragiles. Ils ont une faible conductivité électrique. D’un point de vue chimique, leurs propriétés sont similaires à celles des non-métaux. En raison de leur faible résistance mécanique, ils ne sont pas adaptés aux applications structurelles. Ils sont surtout utilisés sous forme d’alliages et comme catalyseurs. Combinés avec les métaux, ils trouvent des applications dans l’optoélectronique, la pyrotechnie, la fabrication de verres, ainsi que l’électronique. Ils entrent dans la fabrication des lecteurs de disques optiques et des semi-conducteurs. On s’en sert aussi en ignifugation. Grâce aux propriétés uniques du germanium et du silicium, l’industrie des semi-conducteurs a prospéré dans les années cinquante. L’électronique à l’état solide a commencé à se développer en 1960.

Le sens du mot « métalloïde » a évolué au fil des années. Au début, il désignait les éléments non métalliques. Au milieu du XXe siècle, le terme a été modifié pour définir les éléments dont les propriétés se situent entre celles des métaux et des non-métaux. On confond souvent les métalloïdes et les semimétaux. Ces deux termes ont cependant des sens différents. En effet, le mot « semimétal » fait référence à la capacité électrique d’un matériau. Dans ce sens, le bore et le silicium sont considérés comme des métalloïdes. L’étain et le bismuth sont, quant à eux, des semimétaux, mais ils n’appartiennent pas à la famille des métalloïdes.

Certaines données sur l’astate ont été déduites de simulations numériques au vu du manque d’observation effectuée sur cet élément. Sa masse volumique à température ambiante a été obtenue à partir de modèles de calcul. Les propriétés physiques des métalloïdes sont résumées dans le tableau suivant.

| Élément | Masse atomique | Température de fusion | Température d’ébullition | Masse volumique | Rayon atomique | Configuration électronique | Énergie d’ionisation | Électronégativité (Pauling) |

| Bore | 10,813 5 u | 2 076 °C | 3 927 °C | 2,08 g·cm-3 | 90 pm | [He] 2s2 2p1 | 800,6 kJ·mol-1 | 2,04 |

| Silicium | 28,085(1) u | 1 414 °C | 3 265 °C | 2,329 g·cm-3 | 111 pm | [Ne] 3s2 3p2 | 786,5 kJ·mol-1 | 1,90 |

| Germanium | 72,630(8) u | 938 °C | 2 833 °C | 5,323 g·cm-3 | 122 pm | [Ar] 4s2 3d10 4p2 | 762 kJ·mol-1 | 2,01 |

| Arsenic | 74,921 595 u | 615 °C | 5,727 g·cm-3 | 119 pm | [Ar] 4s2 3d10 4p3 | 947,0 kJ·mol-1 | 2.18 | |

| Antimoine | 121,760(1) u | 630,63 °C | 1 635 °C | 6,697 g·cm-3 | 140 pm | [Kr] 5s2 4d10 5p3 | 834 kJ·mol-1 | 2,05 |

| Tellure | 127,60(3) u | 449,51 °C | 988 °C | 6,24 g·cm-3 | 140 pm | [Kr] 5s2 4d10 5p4 | 869,3 kJ·mol-1 | 2,1 |

| Astate | [210] | 302 °C | 337 °C | 6,35 g·cm-3 | 150 pm | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p5 | 899 kJ·mol-1 | 2,2 |

Les valeurs inscrites dans la colonne rayon atomique sont relatives aux rayons de covalence de ces éléments.

Avant 1964, les corps simples étaient classés en deux catégories : les métaux et les non-métaux. Ces derniers étaient appelés métalloïdes à l’époque. Les scientifiques ont défini les métaux par leurs caractéristiques physiques et chimiques spécifiques. Celles-ci font référence à la dureté, l’éclat métallique, la conduction de l’électricité et de la capacité de l’élément à produire au moins un oxyde basique. Les autres étaient classés dans le groupe des métalloïdes. Cette catégorisation était ambiguë et discutable dans certains cas. L’étain et le plomb appartiennent tous deux à la famille des métaux, bien que ce dernier élément ne possède pas d’éclat métallique. De même, le cas du carbone est imprécis : le graphite (de nature molle) est un bon conducteur d’électricité, alors que le diamant (substance dure) est un isolant électrique.

La classification des éléments a changé en 1960. Elle s’est basée sur la nature des liaisons : métalliques pour les métaux et covalentes pour les métalloïdes. À cette époque, les éléments ayant 1 à 3 électrons dans leur bande de valence étaient classés comme métaux. Ceux qui possèdent entre 4 à 7 électrons appartenaient à la famille des métalloïdes. Ces derniers se trouvaient sur la partie droite du tableau périodique, à partir de la 13e colonne. Les métaux étaient généralement placés sur la partie gauche. Les métalloïdes occupaient les groupes des colonnes VII B du fluor, VI B de l’oxygène, V B de l’azote, IV B du carbone et III B du bore. L’hydrogène étant sous forme gazeuse en conditions normales, il a été initialement considéré comme un métalloïde lors de sa découverte. Il présente cependant toutes les propriétés d’un métal à l’état solide. On parle alors d’hydrogène métallique.

L’enseignement de la chimie était limité à l’étude des métalloïdes en France avant 1964. Les éléments enseignés dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles étaient l’azote, les halogènes, l’hydrogène, l’arsenic, le carbone, l’oxygène, le soufre, le phosphore, le silicium et le bore. Les manuels de chimie étaient divisés en deux parties distinctes : la chimie générale et la chimie des métalloïdes. En 1965, l’étude des métaux a été introduite dans les programmes scolaires. Elle abordait principalement le fer ainsi que celle de quelques produits organiques. Le terme « métalloïde » est remplacé par l’expression « non-métaux ». Les livres de chimie étaient divisés en chimie générale, chimie organique et chimie minérale.

Le concept actuel de métalloïde fait référence à un élément chimique qui ne peut être classé ni dans la catégorie des métaux ni dans celle des non-métaux. Ses propriétés physiques et chimiques sont situées entre celles des métaux et des non-métaux. Dans certains cas, elles sont la combinaison des deux.

Aucune définition universelle n’existe sur les métalloïdes. Les éléments officiels appartenant à son groupe sont tout aussi indéterminés. À l’inverse des termes métal et non-métal, le métalloïde n’est pas cité dans le livre des définitions officielles de chimie (Gold Book) de l’Union internationale de chimie pure et appliquée. Certains livres de chimie inorganique récents ne font pas référence à ce terme, tandis que d’autres l’utilisent.

Les oxydes des métalloïdes ont des propriétés amphotères, c’est-à-dire qu’ils peuvent agir à la fois comme acide et comme base. Ceux des métaux sont basiques, tandis que ceux des non-métaux sont plutôt acides. Le bore, le silicium et le germanium sont particulièrement connus pour leur comportement de semi-conducteur.

Les métalloïdes occupent une position particulière dans le tableau périodique, formant une bande oblique entre les métaux et les non-métaux. L’ordre d’apparition des éléments se présente comme suit :

On confond souvent les termes « métalloïde » , « semi-métal » et « semi-conducteur ». Le premier fait référence à un groupe d’éléments chimiques. Les deux autres sont utilisés pour caractériser des matériaux, dont les alliages métalliques et les composés organiques. Bien que les métalloïdes soient des semi-conducteurs, tous les semi-conducteurs ne sont pas des métalloïdes. Certains semi-métaux ne sont pas non plus des métalloïdes.

Des éléments se trouvant à proximité de la famille des métalloïdes ont différentes formes (variétés allotropiques). Leurs caractéristiques sont similaires à celles des métalloïdes, à l’instar du carbone graphite, du bismuth, du phosphore et de l’étain.

Chaque matériau possède une structure atomique unique qui détermine ses propriétés physiques et électroniques. Les semi-conducteurs ont un nombre pair d’électrons par cellule d’unité. Leurs bandes de valence devraient être entièrement occupées et leurs bandes de conduction totalement vides. Pour un semi-métal, les bandes de valence et de conduction se chevauchent partiellement. Certains états plus hauts de la bande de valence se retrouvent vides. Des états plus bas de la bande de conduction sont en partie occupés. Le semi-métal est donc assimilé à un conducteur dans lequel les porteurs de charge sont de deux types. Ils peuvent être des trous laissés par les électrons dans la bande de valence. Dans d’autres cas, ces électrons se trouvent dans la bande de conduction. En appliquant une pression sur un élément semi-conducteur, la structure de bande de ce dernier se modifie. Ce procédé permet de lui conférer les propriétés d’un semi-métal.

À des concentrations élevées, certains métalloïdes peuvent causer des effets néfastes sur la santé. C’est le cas de l’arsenic. À de très faibles doses, il joue un rôle important en tant qu’oligoélément et est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’organisme. Présents individuellement ou mélangés avec d’autres substances chimiques, les métalloïdes agissent comme contaminants dans l’eau, l’air et les sols. Ils sont responsables de fausses couches, de malformations congénitales, de prématurité, de la diminution du poids à la naissance. Ces substances hautement toxiques peuvent entraîner la mort. Ils perturbent le développement de l’enfant et causent des problèmes psychomoteurs. Ils perturbent le développement de l’enfant et causent des problèmes psychomoteurs . Ils sont mis en cause dans les troubles de la fertilité, les déficiences intellectuelles et les troubles métaboliques. Ils augmentent le risque de développer certains cancers à l’âge adulte. Leurs effets potentiels font des métalloïdes un sujet de préoccupation en matière de santé publique et de recherche.

Les plus vulnérables à l’exposition à ces substances sont les femmes enceintes et les enfants.

Dans le cadre du programme national de biosurveillance, une étude de l’imprégnation des femmes enceintes par certains métaux et métalloïdes a été réalisée en France en 2011. La collecte de données a été effectuée à travers le « Volet périnatal ». Cette étude a été basée sur le suivi de 4 145 femmes enceintes de la « Cohorte Elfe » ayant accouché en France cette même année (à l’exclusion de la Corse et des territoires d’outre-mer). Les métalloïdes étudiés étaient ceux jugés primordiaux. Il s’agit de l’antimoine, l’étain, le cadmium, le chrome, l’arsenic, le mercure, le plomb, le cobalt, le césium, l’uranium, le nickel et le vanadium. L’aluminium a autant suscité des interrogations sur le plan toxicologique. Cependant, il a été exclu de la recherche en raison de son omniprésence dans l’environnement. Cet élément est considéré comme une source trop courante de contamination des échantillons.

Des analyses ont été effectuées sur des échantillons biologiques tels que le sang du cordon ombilical, les urines, les cheveux et le sérum. Les résultats obtenus complètent ceux d’un autre volet du programme. Celui-ci était principalement axé sur les polluants organiques comme le bisphénol A, les phtalates, les pesticides. Cette seconde étude a également analysé la toxicité des dioxines, des PCB, des furanes, des retardateurs de flamme et des composés perfluorés ainsi que leurs effets. Ces polluants ont la capacité d’agir de manière synergique avec les métaux et les métalloïdes, entraînant ainsi des formes de toxicité combinée.

Cette étude constitue une première pour la France. Elle a permis de fournir des indicateurs, notamment pour la France métropolitaine, sur la présence de métaux et de métalloïdes chez les femmes enceinte.

Les résultats obtenus peuvent être comparés avec ceux d’autres études réalisées dans le monde afin d’évaluer les niveaux d’imprégnation aux métalloïdes. Elles mettent en avant les tendances d’exposition des mères, des fœtus et des nourrissons à ces éléments pendant la période périnatale, par le biais de l’allaitement. D’autres recherches se sont penchées sur le méconium. Il s’agit de la première selle des nouveau-nés qui est constituée de matières accumulées dans l’intestin. Ces études cherchaient aussi d’identifier les niveaux d’intoxication.

L’arsenic est extrêmement toxique et est largement connu comme poison. Il peut facilement contaminer les eaux souterraines, les sols et les sédiments à cause de sa capacité à se propager rapidement. Ces études cherchaient aussi à identifier les niveaux d’intoxication.