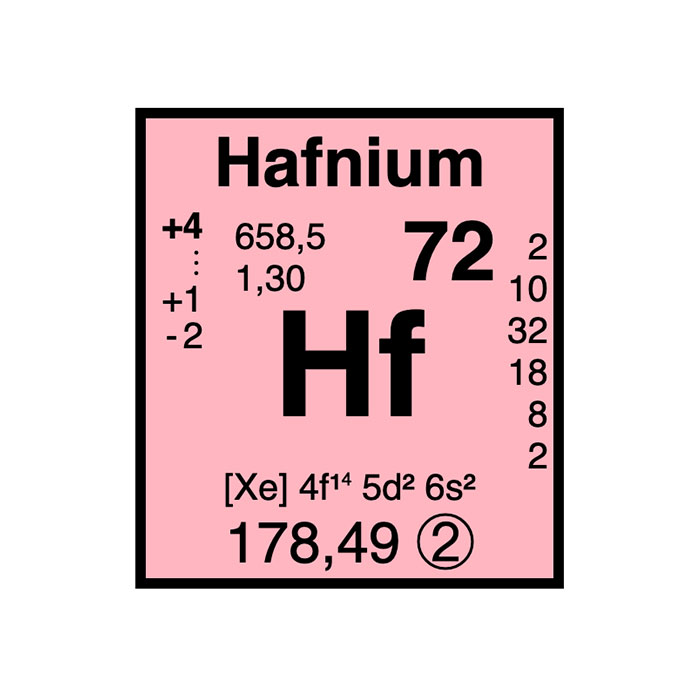

Caractéristiques du hafnium

- Symbole : Hf

- Masse atomique : 178,49 ± 0,02 u

- Numéro CAS : 7440-58-6

- Configuration électronique : [Xe]4f14 5d1 6s2

- Numéro atomique : 72

- Groupe : 4

- Bloc : Bloc f

- Famille d’éléments : Métal de transition

- Électronégativité : 1,3

- Point de fusion : 2 233 °C