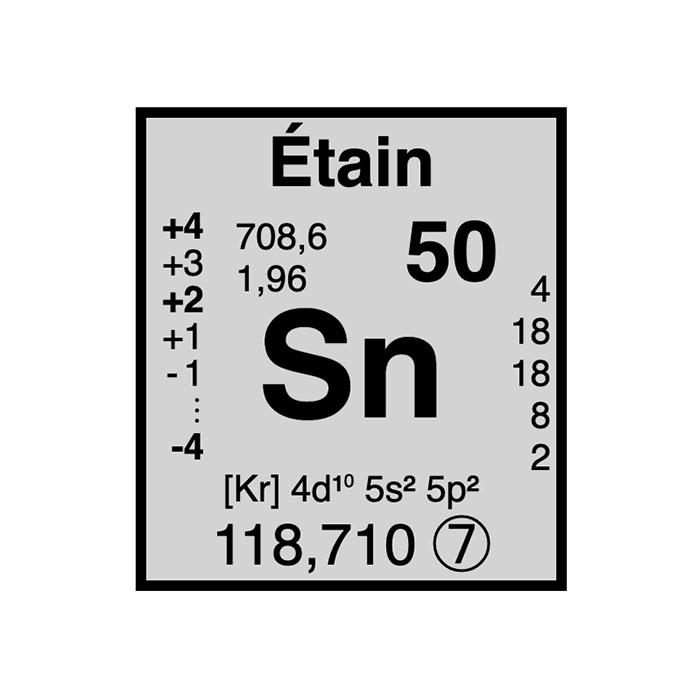

Caractéristiques de l’étain

- Symbole : Sn

- Masse atomique : 118,710 ± 0,007 u

- Numéro CAS : 7440-31-5

- Configuration électronique : [Kr]4d105s2

- Numéro atomique : 50

- Groupe : 14

- Bloc : Bloc P

- Famille d’éléments : Métal pauvre

- Électronégativité : 1,96

- Point de fusion : 231,928 °C