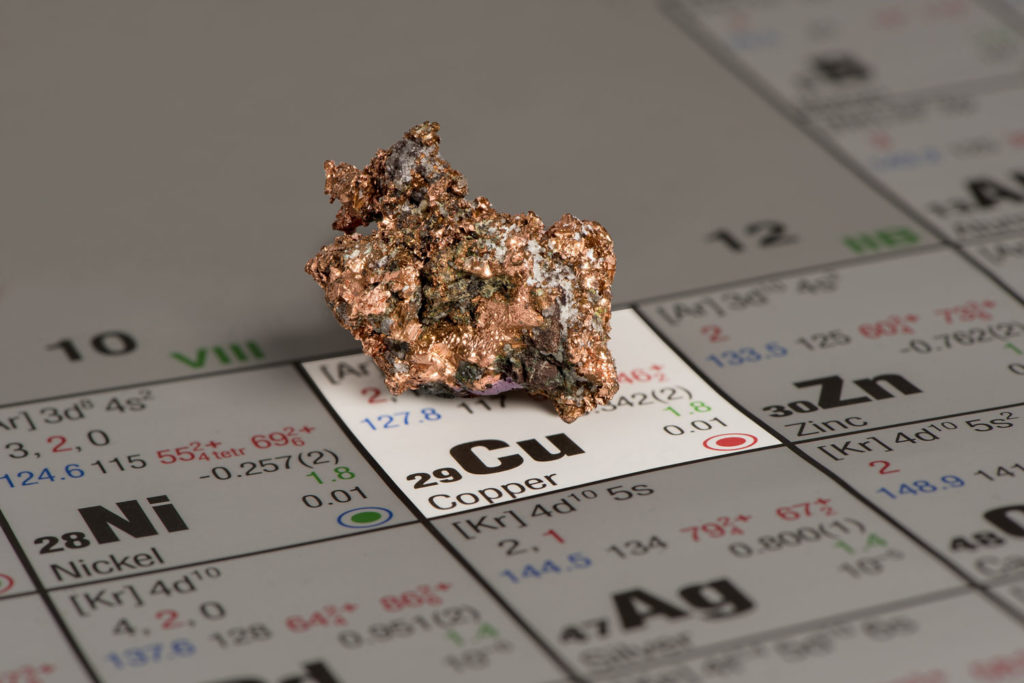

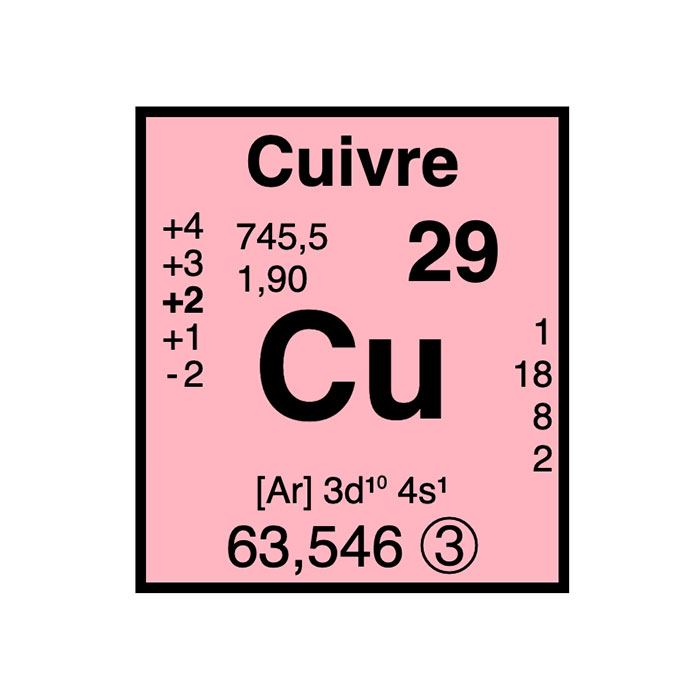

Caractéristiques du cuivre

- Symbole : Cu

- Masse atomique : 63,546 ± 0,003 u

- Numéro CAS : 7440-50-8

- Configuration électronique : [Ar] 4d10 4s1

- Numéro atomique : 29

- Groupe : 11

- Bloc : Bloc d

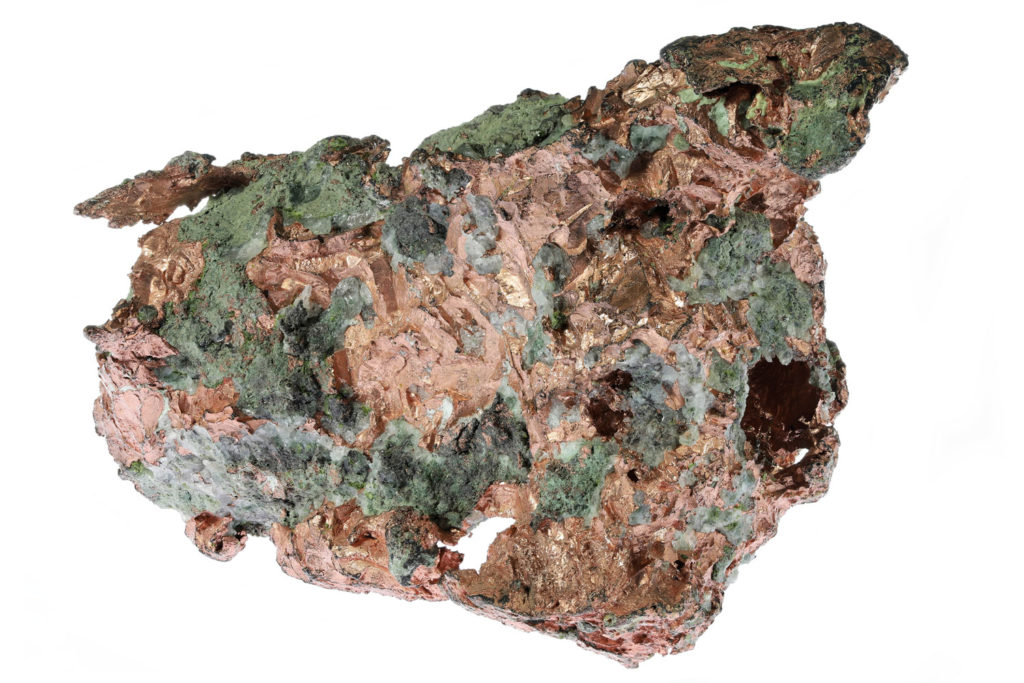

- Famille d’éléments : Métal pauvre ou métal de transition

- Électronégativité : 1,9

- Point de fusion : 1084,62 °C (congélation)