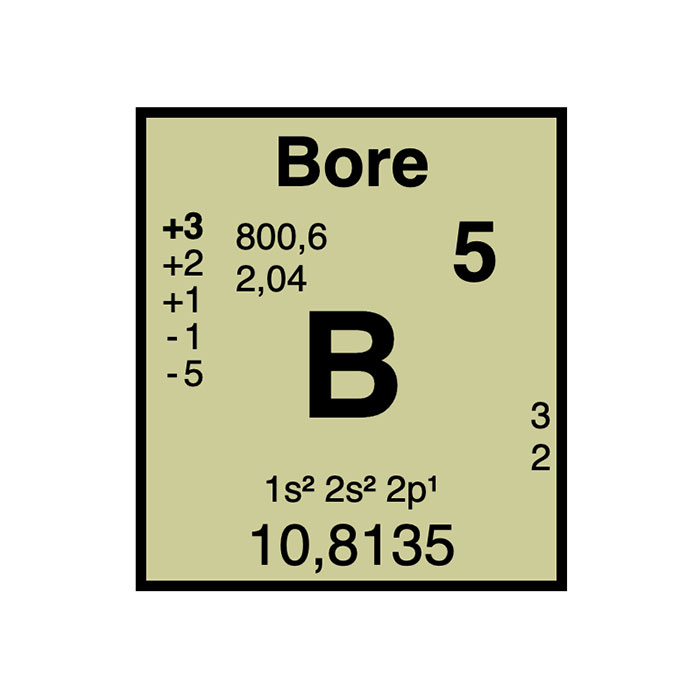

Caractéristiques du Bore

- Symbole : B

- Masse atomique : 10,81 u1

- Numéro CAS : 7440-42-86

- Configuration électronique : [He]2s2 2p1

- Numéro atomique : 5

- Groupe : 13

- Bloc : Bloc P

- Famille d’éléments : Métalloïde

- Électronégativité : 2,04

- Point de fusion : 2 075 °C4