Caractéristiques du sodium

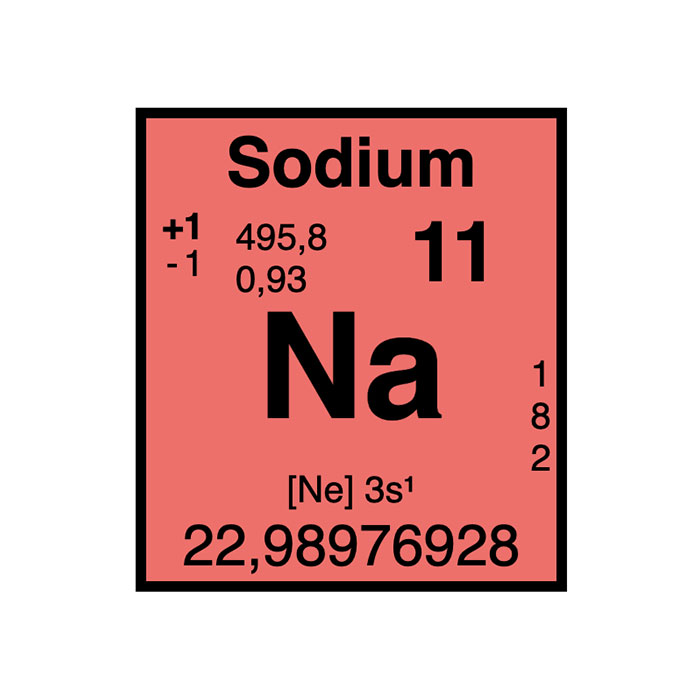

- Symbole : Na

- Masse atomique : 22,989 769 28 ± 2 ×10−8u1

- Numéro CAS : 7440-23-5

- Configuration électronique : [Ne]3s1

- Numéro atomique : 11

- Groupe : 1

- Bloc : Bloc S

- Famille d’éléments : Métal alcalin

- Électronégativité : 0,93

- Point de fusion : 97,80 °C