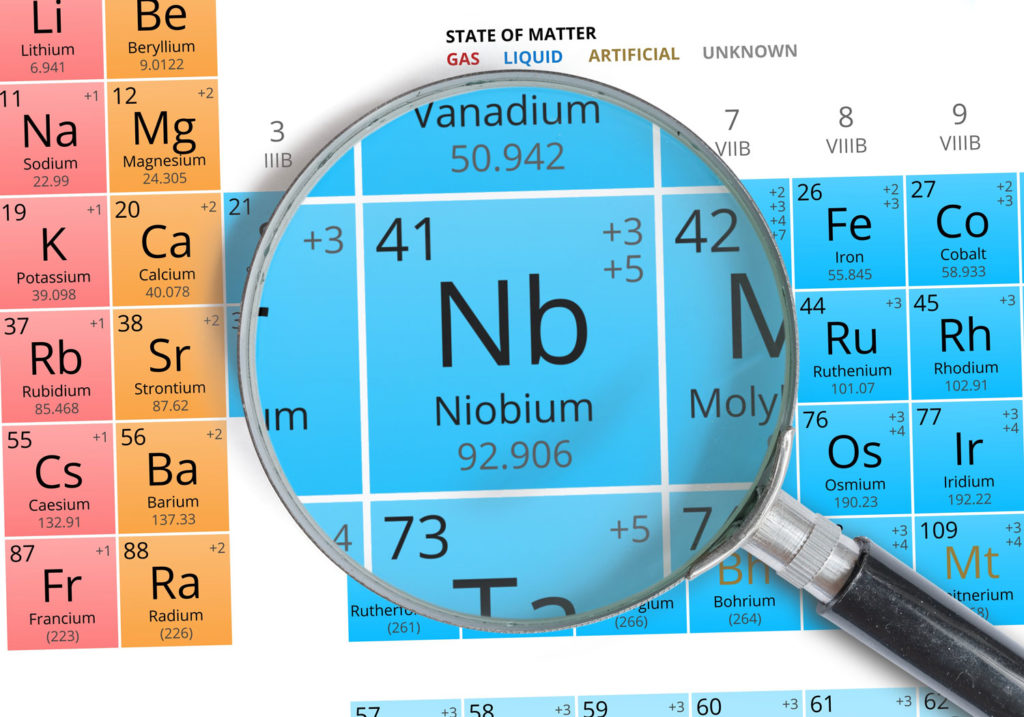

Caractéristiques du niobium

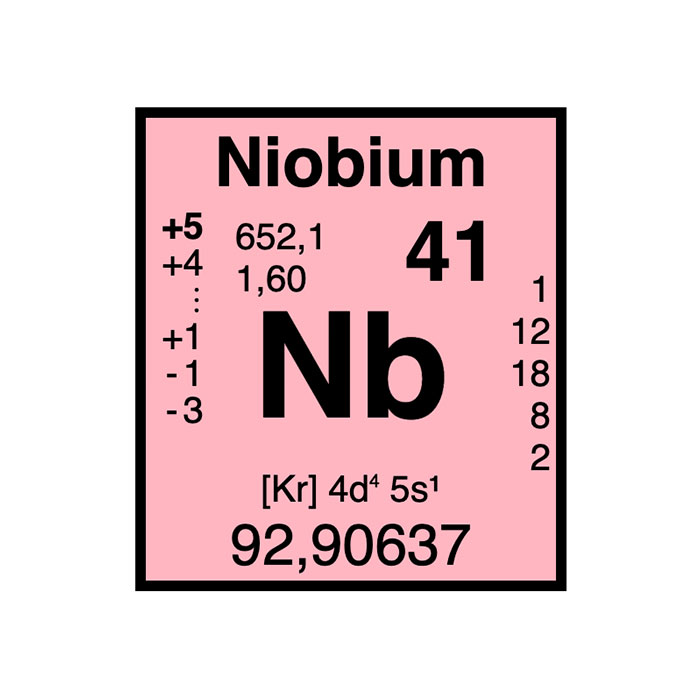

- Symbole : Nb

- Masse atomique : 92,906 37 ± 0,000 02 u

- Numéro CAS : 7440-03-1

- Configuration électronique : [Kr]4d4 5s1

- Numéro atomique : 41

- Groupe : 5

- Bloc : Bloc d

- Famille d’éléments : Métal de transition

- Électronégativité : 1,6

- Point de fusion : 2 477 °C