Caractéristiques du nickel

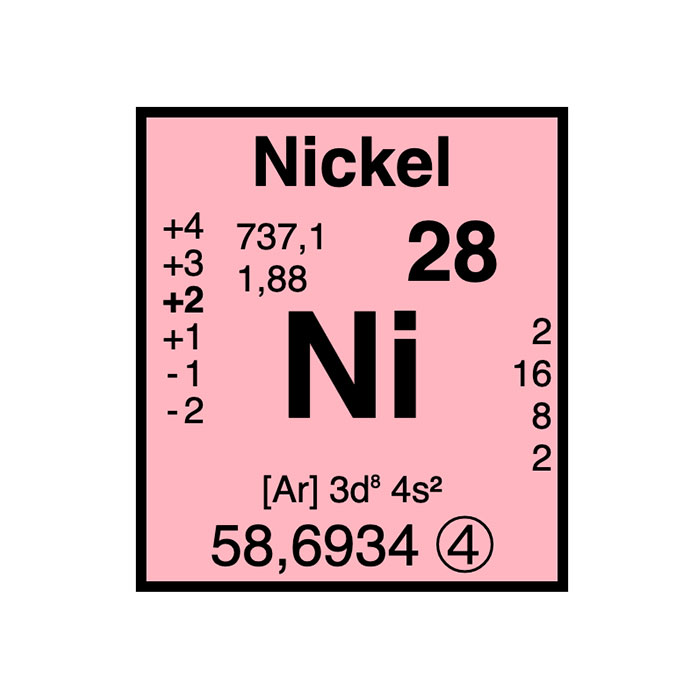

- Symbole : Ni

- Masse atomique : 58,693 4 ± 0,000 2

- Numéro CAS : 7440-02-0

- Configuration électronique : [Ar]3d84s2 ou [Ar]3d94s1

- Numéro atomique : 28

- Groupe : 10

- Bloc : Bloc D

- Famille d’éléments : Métal de transition

- Électronégativité : 1,91

- Point de fusion : 1 455 °C