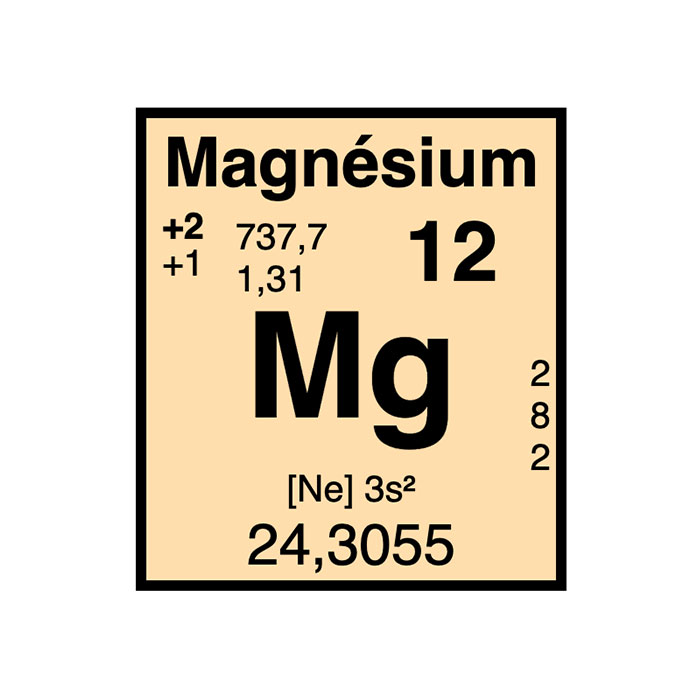

Caractéristiques du magnésium

- Symbole : Mg

- Masse atomique : 24,305 0 ± 0,000 6 u1

- Numéro CAS : 7439-95-4

- Configuration électronique : [Ne] 3s2

- Numéro atomique : 12

- Groupe : 2

- Bloc : Bloc P

- Famille d’éléments : Métal alcalino-terreux

- Électronégativité : 1,31

- Point de fusion : 650 °C1