Caractéristiques de l’asparagine

-

Identification de l’asparagine :

- Nom UICPA : Asparagine

- Synonymes : L-asparagine, althéine, acide (2S)-2-amino-3-carbamoylpropanoïque

- N° CAS : 5794-13-8

- N° ECHA : 100.019.565

- N° CE : 218-163-3

- Code ATC : L01XX02

- PubChem : 439600

- ChEBI : 28169

- FEMA : 24867667

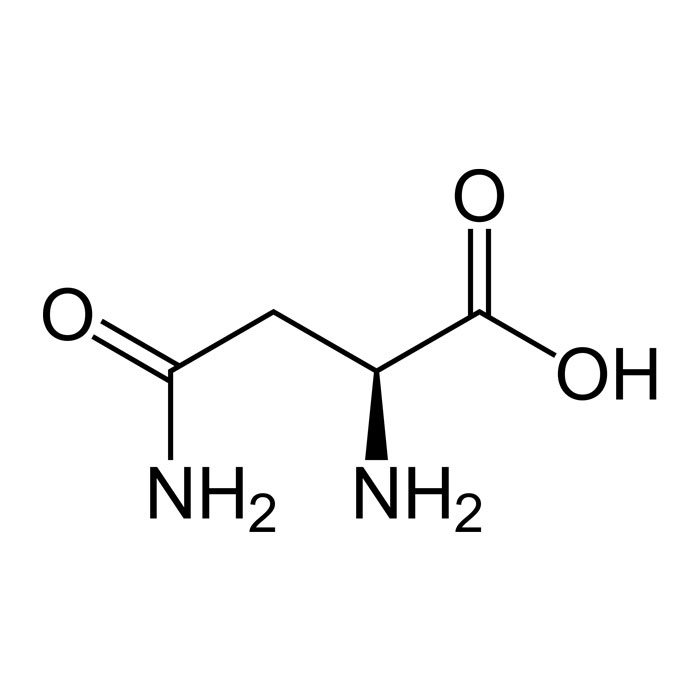

- SMILES :NC(=O)CC(N)C(=O)O

- InChl : 1/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)

Propriétés chimiques :

- Formule : C4H8N2O3 [Isomères]

- Masse molaire : 132,117 9 ± 0,005 1 g/mol C 36,36 %, H 6,1 %, N 21,2 %, O 36,33 %,

- pKa : l-Asparagine : pKa1=2,16, pKa2=8,73 à 25 °C

Propriétés physiques :

- T° Fusion : 235 °C

- Solubilité : 25,1 g·kg-1

Propriétés biochimiques :

- Codons : AAU, AAC

- pH isoélectrique : 5,41

- Acide aminé essentiel : Non

- Occurrence chez les vertébrés : 4,4 %

Propriétés optiques :

- Pouvoir rotatoire : –

Précautions :

- SIMDUT : Produit non contrôlé [+] Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.