La pierre météorite, son histoire, son origine et sa composition, ses propriétés et ses vertus en lithothérapie

Histoire de la pierre météorite

Les météorites (parfois appelées météoroïdes selon le terme inventé par l’astronome Hubert Newton) sont présentes un peu partout dans l’espace interplanétaire. Il s’agit d’éléments solides provenant d’autres astres (satellites naturels, planètes, planétoïdes, etc.) que celui sur lequel ils ont été retrouvés. Ainsi, outre celles rencontrées sur notre planète, on a pu en observer plusieurs sur Mars ou encore sur la Lune. La très grande majorité de celles qui ont été observées jusqu’à présent sont des débris d’astéroïdes. Il s’agit de fragments résultant d’une collision entre deux astres qui proviennent le plus souvent de la ceinture principale située entre Mars et Jupiter. Leurs dimensions varient généralement de quelques centimètres à plusieurs mètres au moment de leur entrée dans la haute atmosphère. Un météoroïde traverse l’espace puis l’enveloppe atmosphérique sans disparaître au moment de la collision avec la surface. Toutefois, il se désagrège au cours de sa descente et perd une grande partie de sa masse pour n’être, au moment du choc, qu’une minuscule fraction de l’objet initialement entré dans le milieu atmosphérique. Ainsi, il ne représente finalement plus que 1 % à 1 ‰ de sa taille originale. Si la plupart des éléments collectés proviennent d’astéroïdes, il faut néanmoins mentionner que quelques centaines, soit moins de 0,5 %, proviennent de la Lune et de Mars. Il semblerait également que quelques-uns soient issus de comètes, telle la météorite d’Orgueil (Tarn-et-Garonne).

En pénétrant l’enveloppe atmosphérique à une vitesse de plusieurs dizaines de km/s, cette roche produit une traînée lumineuse : le météore. Visible uniquement la nuit, il s’agit d’une étoile filante ; visible également le jour, on l’appelle alors « bolide », ce dernier signant le passage d’un gros météoroïde. Généralement, la traînée lumineuse s’éteint environ 20 km au-dessus du sol. Si l’objet n’est pas entièrement volatilisé lors de son passage dans la troposphère, il devient « météorite » au moment de la collision avec la surface. Il peut aussi se fragmenter en plein ciel, souvent à cause d’un choc thermique, ou au moment de la collision avec le sol : on observe alors un champ de dispersion dont la forme dépend du lieu de la fragmentation (ciel ou sol). Ces roches venues d’ailleurs sont classées différemment par les météoritologues et les chasseurs de météorites selon qu’il s’agit d’éléments dont on a pu observer la chute ou d’éléments découverts par hasard. La Meteoritical Society publie régulièrement une liste des roches météoritiques analysées au cours de l’année. Environ 60 000 d’entre elles ont ainsi été classées en 2018. Ce nombre augmente d’environ 1 500 par an.

Pierre Météorique : entre le sacré et la science

Au cours des millénaires, la perception des météorites a évolué. Relevant d’abord du sacré, elles sont peu à peu devenues un important sujet de science. Dans l’antiquité, de nombreuses civilisations ont vénéré ces cailloux tombés du ciel. La lumière produite lors de la traversée des gaz atmosphériques, parfois accompagnée de manifestations sonores, était toujours un spectacle extraordinaire. Exacerbant l’imagination et les émotions humaines (peur, adoration, respect), ces matériaux extraterrestres étaient recherchés : ils étaient sacralisés, symbolisant le pouvoir ou la puissance divine. Ils étaient alors utilisés lors de cérémonies religieuses, à l’image de l’Omphalos du temple d’Apollon à Delphes ou de la Pierre noire à La Mecque. Dès la préhistoire, les hommes ont exploité ces étranges roches dont la forte teneur en fer permettait d’en faire des armes et des bijoux. Cela a été observé sur tous les continents. Les Inuits auraient été les premiers à les utiliser, du moins d’après nos connaissances actuelles. En effet, l’âge de fer de ce peuple daterait de l’arrivée de la météorite du cap York (Groenland) il y a 10 000 ans : les archéologues ont retrouvé des éclats de fer extraterrestres dans des pointes de harpon et des lames de couteaux. En Égypte antique, le métal météorique était également utilisé, comme en témoignage la dague en fer découverte dans le sarcophage du pharaon Toutankhamon. On a également retrouvé des lances en fer météorique en Italie antique.

Plusieurs écrits très anciens mentionnent l’existence de ces roches extraterrestres. En Chine ancienne, il était habituel pour les auteurs de consigner la chute de ces roches sans pour autant en mentionner la provenance. Vers -450 av. J.-C., le philosophe présocratique Anaxagore a été le premier à émettre une hypothèse sur l’origine extraterrestre de ces roches, bien que son hypothèse ait été erronée puisqu’il les attribuait au soleil. 1500 ans plus tard en Asie centrale, le polymathe Avicenne affirme que des roches en pierre et des roches en fer tombent du ciel ; il réalise des expériences de fusion avec ces éléments afin d’en déduire la composition métallique.

Néanmoins, les peuples du Moyen Âge continuent de vouer des cultes à ces roches venues d’ailleurs ; l’église chrétienne ordonne alors la destruction de ce qu’elle considère comme des symboles païens. Les théories astronomiques d’Aristote selon lesquelles la Terre est au centre d’un univers aux contours bien définis sont valorisées par l’église chrétienne et elles prévalent durant de nombreux siècles. Ces minerais extraterrestres sont ainsi ramenés au rang d’illusions d’optique, d’artefacts métallurgiques ou encore de phénomènes atmosphériques ou géologiques. N’ayant pas de nom officiel, ils ont été nommés « thunderstone », aérolithe, uranolithe, etc.

Dans les récits antiques et médiévaux, l’arrivée de roches météoritiques était bien souvent associée à des superstitions, des miracles ou des prophéties, aussi les savants européens considèrent-ils longtemps ces roches avec scepticisme. Jusqu’au XVIIIe siècle, ils refusent d’examiner la possibilité que ces pierres puissent venir de l’espace. Quelques exemplaires ont bien été observés, mais leur étude a révélé qu’il s’agissait en fait de fossiles ou de roches communes (marcassite, pyrite, etc.), voire d’outils préhistoriques que l’on imaginait alors forgés par la foudre. En 1676, le mathématicien John Wallis est témoin d’une pluie de météores ; il émet alors l’hypothèse que ceux-ci puissent provenir de comètes ayant pénétré l’atmosphère. Un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, trois pierres météorites font l’objet d’une analyse scientifique ; le botaniste Fougeroux de Bondaroy et les chimistes Cadet de Gassicourt et Antoine Lavoisier, tous trois membres de l’Académie des sciences, sont les premiers à réaliser une analyse chimique de ce type de pierre, mais ils concluent à tort qu’il s’agit d’éléments purement terrestres. En 1769, Antoine Lavoisier émet l’hypothèse que la roche météoritique est formée par la foudre au cours d’un orage, puis le médecin Joseph Izarn suggère que cette formation se fait à partir des nuages. En 1801, le minéralogiste français Eugène Louis Melchior Patrin présume qu’une pierre météorite se forme par la combinaison de molécules gazeuses, elles-mêmes formées par la circulation de fluides gazeux dans l’atmosphère. Cette hypothèse est largement admise aux XVIIIe et XIXe siècles.

Pourtant, dès 1794, le physicien allemand Chladni introduit l’idée d’une provenance extraterrestre. L’analyse minéralogique et chimique de plusieurs roches météoritiques effectuée par le Britannique Edward Charles Howard et le Français Jacques Louis de Bournon met en évidence les chondres (éléments caractéristiques des roches météoritiques s’apparentant à des grains et composés majoritairement de silicates), ce qui vient appuyer la thèse d’une provenance interstellaire. En 1803, suite à l’arrivée de la météorite de L’Aigle, le chimiste Jean-Antoine Chaptal, alors ministre de l’Intérieur de Napoléon Bonaparte, commande un rapport très complet au physicien et astronome Jean-Baptiste Biot, membre de l’Académie des sciences de Paris. Ce rapport marque le début de l’étude scientifique des météorites. En 1833, l’astronome américain Denison Olmsted invalide définitivement la théorie d’une formation terrestre des roches météoritiques en observant que le radiant de la pluie d’étoiles filantes Delta Léonides ne suit pas la rotation du globe terrestre. À la fin du XIXe siècle, la classification de ces roches se systématise grâce au géologue français Auguste Daubrée. Néanmoins, plusieurs savants partisans de la théorie catastrophiste, dont Jean-Baptiste Biot, Siméon Denis Poisson, John Lawrence Smith, soutiennent encore l’hypothèse de Pierre-Simon de Laplace selon laquelle les pierres météorites seraient issues des volcans lunaires. Toutefois, les scientifiques sont de plus en plus nombreux à rejoindre l’hypothèse extraterrestre avancée par Chladni. L’intérêt pour ces roches ne cesse de croître et, afin d’en faciliter l’étude, de nombreuses collections se constituent dès le milieu du XIXe siècle au sein des musées d’histoire naturelle, notamment ceux de Paris, Londres et Washington qui détiennent aujourd’hui les collections de pierres météorites les plus importantes au niveau mondial. On admet alors l’existence de cratères d’impact. Si l’hypothèse de Chladni est bien établie, l’origine interstellaire ou interplanétaire de ces éléments rocheux continue d’être débattue jusque dans les années 1950, période à laquelle il est admis que les astéroïdes sont la principale source des pierres météorites. Puis, au cours des années 1980, des roches météoritiques d’origine lunaire et martienne sont découvertes.

Études actuelles sur la pierre météorite

Il a suffi de quelques décennies pour que les progrès scientifiques révolutionnent notre connaissance du système solaire. En effet, les laboratoires procèdent à des analyses de plus en plus précises et les observations astronomiques sont de plus en plus pointues. De plus, les explorations spatiales permettent de visualiser d’autres astres et parfois même de ramener des échantillons pour les étudier. La radiochronologie permet de dater les pierres météorites de façon très précise (207Pb-206Pb) avec notamment des spectromètres de masse à plasma et à ionisation secondaire (SIMS). La première datation réussie a eu lieu en 1956 : le géochimiste américain Clair Cameron Patterson a estimé à 4,55 milliards d’années l’âge d’une météorite ferreuse, soit l’âge du système solaire. Depuis, la connaissance de notre univers n’a cessé de progresser grâce à l’étude de ces roches. C’est l’analyse des différents minéraux contenus dans une météorite pierreuse (météorite primitive, aussi appelée chondrite) qui a permis de mettre en lumière que les minéraux formant une chondrite sont identiques aux minéraux que l’on trouve sur une planète tellurique. Cela signifie qu’une chondrite est formée de particules de fer et de nickel (comme dans un noyau tellurien) et de silicates identiques à ceux que l’on trouve dans la croûte et le manteau terrestres. Les cosmochimistes cherchent à approfondir ces connaissances afin de mieux expliquer la différenciation planétaire, c’est-à-dire le fait que certains astres de dimensions importantes sont composés de plusieurs couches de densités différentes, au contraire des comètes, des satellites et astéroïdes de petites dimensions.

Les chondrites sont classées selon la distance entre leur lieu de formation et le soleil. Certaines chondrites carbonées, que l’on suppose issues de noyaux de comètes, ont été analysées chimiquement : elles contiennent des acides aminés, chaînons élémentaires de la vie. Cette découverte vient soutenir la théorie de la panspermie qui suggère que les organismes vivants présents sur Terre proviennent initialement de lieux extraterrestres, bien que la « soupe primitive », expérience initiée par le biologiste américain Stanley Miller, tende à démontrer que la vie a tout aussi bien pu apparaître sans « contamination » extraterrestre. Les roches météoritiques provenant de Mars apportent des informations précieuses sur la géologie martienne alors même qu’aucun échantillon de sol martien n’a encore été rapporté (toutefois, des missions spatiales sont d’ores et déjà programmées dans cette optique). Bien que ce type de roche soit très rare, des organismes de recherche comme ANSMET ont permis d’en découvrir quelques spécimens, permettant ainsi aux scientifiques d’acquérir de nouvelles connaissances sur la planète rouge.

Tout aussi rares, les roches météoritiques issues de la Lune permettent aux scientifiques d’étudier ce satellite, puisque tous ne peuvent travailler directement sur les échantillons lunaires rapportés entre 1969 et 1972 par les missions du programme Apollo. Ces roches contribuent à approfondir les recherches autour de l’histoire de la formation lunaire. La création du satellite proviendrait d’une collision entre la Terre et Théïa, un astre de la même taille que Mars. En effet, la Lune résulterait d’une agglomération de fragments du manteau tellurien restés en orbite suite à la collision. Il a été retrouvé dans les inclusions météoritiques datant du début du système solaire des isotopes radioactifs d’aluminium 26Al et de fer 60Fe. La présence de ces isotopes associée à l’observation astronomique d’étoiles jeunes a facilité la représentation de l’environnement du soleil primitif. Il a été déduit que trois générations d’étoiles, issues de la compression de gaz lors d’ondes de choc engendrées par les supernovae (théorie du Little Bang), seraient à l’origine du système solaire, via la création d’un gigantesque nuage moléculaire.

Impacts et flux de la pierre météorite

On estime que la Terre balaie quotidiennement cent tonnes de matière interplanétaire, ce qui signifie qu’environ 100 millions de météorites pénètrent notre atmosphère chaque jour. Il s’agit essentiellement de grains de poussière de moins de 0,1 mg. La plupart de ces éléments sont des micrométéoroïdes, dont la consistance se rapproche des cendres de cigarettes, et sont consumés au cours de la traversée des gaz atmosphériques. Ainsi, seulement 6 tonnes d’éléments météoritiques atteignent quotidiennement le sol. Chaque année, c’est donc 40 tonnes de corps météoriques de 10 g à 100 kg et 15 000 à 20 000 tonnes de micrométéorites (jusqu’à 50 000 à 100 000 tonnes avec les poussières interstellaires) qui traversent l’enveloppe atmosphérique. Les plus gros spécimens perdent néanmoins 80 % de leur masse au cours de leur descente à travers les différentes couches gazeuses). Au-delà de 10−14 kg, ces poussières deviennent des micrométéorites et atteignent le sol sous forme de grains de sable ; celles mesurant 10−14 kg ou moins sont volatilisées sans être totalement détruites et leurs minéraux s’agglomèrent pour tomber très lentement. La plupart de ces éléments se détruisent par blocs au fur et à mesure de leur descente vers la surface, limitant ainsi le nombre de gros impacts. On estime à environ 500 le nombre de roches qui, chaque année, atteignent le sol avec les dimensions d’une balle de tennis.

Les débris de très petits diamètres sont donc bien plus nombreux à heurter le sol sous forme de minuscules grains : on estime qu’il en tombe un d’1 µm de diamètre toutes les 30 µs, un d’un millimètre toutes les 30 s, un d’un mètre tous les ans, un de 50 m tous les siècles, un de 100 m tous les 10 000 ans, un d’un kilomètre tous les millions d’années et un de 10 km tous les 100 millions d’années. Un élément météorique de plus de 10 g atteint la surface toutes les 6 à 30 minutes, ce qui fait environ 18 000 à 84 000 éléments par an. Si 2 000 à 5 000 roches météoritiques de plus d’un kilogramme heurtent le sol annuellement, 75 % disparaissent en raison des conditions météorologiques ou du lieu d’atterrissage (océan, désert) ; parmi les 25 % qui ne disparaissent pas, peu sont retrouvées. En moyenne, seulement 5 à 25 chutes sont observées annuellement et 2 à 5 impacts sont découverts.

La survenue de larges roches tombées du ciel est très rare : seules deux ont été mentionnées dans l’histoire humaine. Selon le point de collision, cela crée de gros cratères ou des tsunamis. La vitesse à laquelle un fragment interstellaire pénètre l’enveloppe atmosphérique varie de 11 à 72 km/s. Le frottement atmosphérique sur ces particules provoque un fort échauffement et l’émission d’une lumière vive, donnant naissance au météore (étoile filante ou bolide selon la taille). Puis, le frottement atmosphérique le ralentit progressivement, atteignant le point de ralentissement maximum (dénommé retardation point) à environ 20 km d’altitude : la traînée lumineuse s’éteint alors. Enfin, la force gravitationnelle terrestre augmente à nouveau la vitesse de chute qui peut atteindre jusqu’à environ 90 à 180 m/s au moment de heurter le sol. Toutefois, ceux dont le poids atteint plusieurs tonnes sont moins ralentis et leur vitesse au moment de la collision est bien plus rapide. On estime à environ 90 le nombre de décès causés annuellement par une unité extraterrestre. Avant 2015, aucun décès humain n’a été reporté comme ayant pour cause évidente une roche venue de l’espace ; si trois cas ont été rapportés au cours du XIXe siècle, aucune étude scientifique sérieuse n’a été faite à l’époque pour valider cette hypothèse. En 2016, un chauffeur de bus du sud de l’Inde décède après la chute d’une roche aux allures de chondrite carbonée : d’après les scientifiques indiens, il s’agit du premier décès connu ayant une cause météoritique. Lors du choc au contact du sol, l’énergie libérée peut avoir de graves conséquences directes et indirectes : incendies très étendus, réactivation de volcans, modification du climat par la dispersion dans l’atmosphère de très nombreuses particules, etc. Selon le physicien américain Luis Walter Alvarez, l’extinction des dinosaures serait due à une arrivée météoritique. Les astronomes surveillent donc l’espace. Ils ont comptabilisé 900 objets extraterrestres d’un diamètre de 1 à 10 km pouvant représenter un danger pour notre planète. La plupart d’entre eux se trouvent dans la ceinture principale située entre Jupiter et Mars. Certains des éléments de cette ceinture peuvent atteindre les 1 000 km de diamètre. Selon les estimations des scientifiques, 70 d’entre eux seraient susceptibles de nous atteindre au cours du XXIe siècle. Tous ont un diamètre inférieur à 1 km, mais les conséquences d’une chute pourraient être particulièrement importantes et irrémédiables, car l’énergie libérée lors d’un tel événement serait équivalente à l’explosion de la totalité des armes nucléaires disponibles dans le monde, soit une puissance de 10 000 mégatonnes d’explosifs TNT ! Toutefois, une telle collision est fort improbable puisque ce risque est estimé à 1/12 346 000.

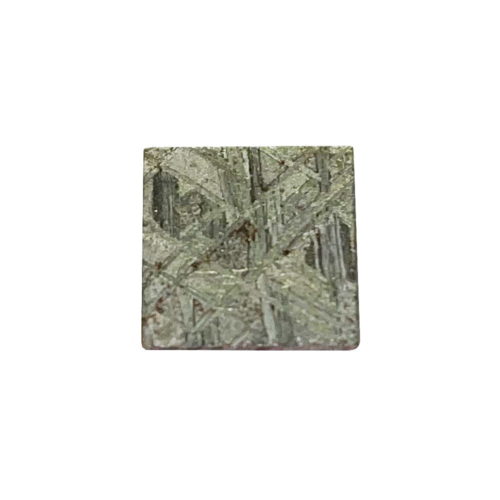

Origine et composition de la pierre météorite

Les roches venues de l’espace résultent de fragmentations provoquées par une collision entre deux astres ou libérées par désagrégation lorsqu’une comète passe très près du soleil.

Les termes pour définir ces roches venues du ciel ont été académiquement définis en 1958 par l’Union astronomique internationale :

- météorite : fragment de météoroïde ayant atteint la surface terrestre sans être détruit lors de sa traversée de l’atmosphère ni au moment de l’impact ;

- météoroïde : objet qui se déplace dans le milieu interstellaire et dont la taille est plus petite qu’un astéroïde et plus grande qu’une molécule ou un atome.

Les dimensions du second ont été précisées en 1995 par la Royal Astronomical Society : sa taille est comprise entre 100 µm et 10 m. En deçà de 100 µm, on parle de poussière interplanétaire, car sa masse est trop faible pour engendrer une étoile filante ; au-delà de 10 m, on parle d’objets géocroiseurs (planètes mineures ou comètes) dont la masse est suffisante pour réfléchir la lumière, tels les astres visibles au télescope. La collision avec un géocroiseur pourrait créer un changement conséquent sur la Terre, de type hiver d’impact (baisse de la température globale). Une telle collision avec un géocroiseur de diamètre supérieur à 2 km pourrait même provoquer une crise biologique (extinction massive entraînant la disparition de 75 % des espèces animales et végétales). Toutefois, les limites données par la Royal Astronomical Society évoluent au fur et à mesure des progrès scientifiques et technologiques. En effet, les télescopes du GEODSS, réseau de surveillance optique américain, sont aujourd’hui si puissants qu’ils permettent d’observer des astres inférieurs à 10 m. En outre, les scientifiques se sont rendu compte que des particules de moins de 100 µm, parfois aussi petites que 10 µm, sont en mesure de produire un météore, la traînée lumineuse dépendant de plusieurs paramètres (vitesse, densité, structure, angle d’entrée). Les limites inférieures et supérieures sont donc constamment revues.

De leur côté, les chasseurs de roches météoritiques ont adopté une définition beaucoup plus pratique qui dépend de la manière dont ces fragments sont recueillis et de leur taille (de 1 cm à 100 m). La prise en compte de la puissance actuelle des instruments d’observation et la découverte récente d’éclats provenant de la Lune et de Mars ont permis une nouvelle définition : une météorite est un élément issu d’un corps céleste, elle est naturelle et solide, elle mesure plus de 10 µm, elle a été transportée naturellement après avoir échappé à l’attraction gravitationnelle de son corps-parent et sa trajectoire a croisé un corps naturel ou artificiel de dimensions supérieures à la sienne. Après avoir pénétré l’enveloppe gazeuse du corps céleste, elle a atteint sa surface sans s’être entièrement volatilisée, même si elle a été altérée au cours de la traversée atmosphérique ou de l’atterrissage. Elle demeure météorite tant que sa structure initiale subsiste ou que ses minéraux n’ont pas disparu. Toutefois, si elle s’agrège à une autre roche de masse supérieure, elle n’a plus de définition propre. Quant au météoroïde, il mesure désormais entre 10 µm et 1 m et se déplace dans le milieu interplanétaire. Il peut s’agir d’un corps à part entière ou bien d’un fragment de corps céleste. Il est à noter qu’entre 100 μm et 2 mm, on parle de micrométéorites et micrométéoroïdes. Les roches extraterrestres sont nommées d’après le lieu proche duquel elles sont tombées ou ont été trouvées (ville, région, etc.). Si plusieurs d’entre elles ont été retrouvées au même endroit, alors le nom est suivi d’une lettre ou d’un nombre permettant la distinction entre chaque élément. C’est la Meteoritical Society qui attribue le nom officiel à chacune de ces roches. Une abréviation ou un surnom peut parfois être donné en sus du nom officiel, comme c’est le cas par exemple de Black Beauty, une roche météoritique martienne retrouvée en Afrique dont le nom officiel est NWA 7034.

Vertus et propriétés de la pierre météorite en lithothérapie

Les vertus et propriétés de la pierre météorite sur le plan mental

La pierre météorite métallique est particulièrement appropriée aux personnes qui souhaitent acquérir plus de volonté et de persévérance. Elle possède une énergie de matérialisation et d’incarnation qui accompagne les personnes dans leurs projets. Ce minéral apporte une aide précieuse et indispensable à celui qui souhaite mener ses projets à bien.

Cette roche est également très intéressante pour travailler dans le cadre de la méditation. Toutes ses variétés se prêtent à un travail méditatif. Elle permet de se rapprocher de la naissance de l’univers et du Big Bang. Elle initie un voyage dans le temps et l’espace, en quête du divin. Cette exploration intime se fait en plusieurs étapes qu’il est nécessaire de bien mémoriser afin d’y revenir séance après séance. Cela permet d’approfondir peu à peu ce voyage intérieur et de progresser à son rythme. Avant de débuter cette quête, il est toutefois nécessaire de se sécuriser en s’ancrant au niveau des pieds ; pour ce faire, on placera des tourmalines noires (grands schorls) au niveau des voûtes plantaires. Cette roche venue de l’espace aide à comprendre que nous ne sommes pas propriétaires de la Terre, mais que nous y sommes seulement de passage. Elle inscrit en celui qui la porte la nécessité de la respecter. De nos jours, les verres météoritiques sont bien connus en lithothérapie. Formées lors de la collision avec le sol, ces pierres appartiennent à la famille des tectites, dont fait également partie la bienfaisante moldavite. Leur voyage pour arriver jusqu’à nous les a amenées à supporter des températures et des pressions phénoménales, acquérant ainsi des propriétés particulièrement intéressantes et utiles en lithothérapie.

Les vertus et propriétés de la pierre météorite sur le plan physique

La pierre météorite facilite l’assimilation et l’intégration du fer par l’organisme. Placée près du cœur et du pli de l’aine, la Météorite ferrique renforce le système immunitaire et protège contre les coups de froid. Riche en fer et nickel, cette roche agit de façon similaire à la magnétite, mais de manière plus spectaculaire. Son magnétisme est très puissant, bien au-delà de celui des minéraux ferreux, magnétite comprise.

Symbolique de la pierre météorite

- Elle représente un message du ciel.

Traditions de la pierre météorite

- La météorite est un ange messager, elle est l’étincelle et la semence divine venant féconder la Terre-Mère.