DÉCOUVREZ LA MESURE À SEPT TEMPS DANS LA NOTATION MUSICALE EN MUSICOLOGIE !

Mesure à sept temps

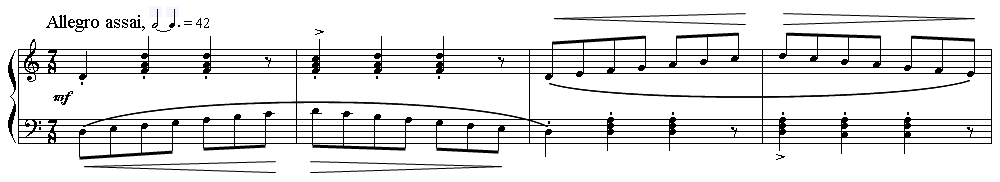

Les mesures à sept temps en notation musicale sont une signature rythmique exceptionnelle, offrant une complexité et une originalité remarquables. Elles sont généralement notées en 7/4 ou 7/8, où chaque mesure contient sept battements, créant une pulsation inhabituelle et souvent imprévisible. Cette signature rythmique permet une grande diversité dans la structuration du rythme, pouvant être interprétée comme une fusion de mesures plus courtes, telles que 4/4 et 3/4, ou comme une succession ininterrompue de sept battements. Les mesures à sept temps sont particulièrement appréciées dans le jazz, la musique progressive et certains genres de musique du monde, où elles offrent un terrain de jeu rythmique riche pour les expérimentations et les improvisations. Elles peuvent donner une sensation d’urgence, d’incomplétude ou de propulsion, et sont utilisées par les compositeurs et musiciens pour ajouter de la complexité et un caractère distinctif à leurs œuvres. Bien qu’elles représentent un défi en termes de comptage et de phrasé, les mesures à sept temps sont un puissant outil d’expression musicale.

Mesure à sept temps : Comprendre le Rythme Impair en Musique

La mesure à sept temps est un élément peu commun dans la composition musicale, caractérisée par une signature rythmique avec sept temps dans une mesure. Cette signature temporelle offre une texture rythmique inhabituelle et peut être trouvée dans divers genres musicaux, y compris le jazz, la musique classique et certaines formes de musique folklorique. Elle crée souvent une impression de déséquilibre et d’attente, poussant l’auditeur dans un état d’anticipation à mesure que la mélodie se déploie.

Utiliser une mesure à sept temps demande une certaine habileté de la part des musiciens, car elle s’écarte des mesures plus standards comme celles à quatre ou à trois temps. Les compositeurs qui l’emploient cherchent généralement à jouer sur les attentes rythmiques de l’auditeur pour produire un effet musical particulier. La sensation de surprise ou d’incomplétude inhérente à cette mesure peut être utilisée à des fins créatives, enrichissant ainsi l’expérience d’écoute.

Au sein de la musique populaire, la mesure à sept temps reste relativement rare, ce qui confère aux morceaux qui l’utilisent une qualité distinctive. Cependant, des groupes et artistes reconnus ont parfois exploré cette signature rythmique, contribuant à son utilisation dans des contextes plus larges et à sa reconnaissance par un public plus vaste.

Concepts Fondamentaux de la Mesure en Musique

Dans l’étude de la musique, la mesure est une structure fondamentale qui établit le rythme et l’organisation du temps. Elle détermine la cadence et le flow d’une pièce musicale.

Définition et Importance de la Mesure

Une mesure est une séquence de battements regroupés selon un modèle spécifique et répété qui définit le rythme d’une pièce. Elle est essentielle pour maintenir une cohérence temporelle et pour faciliter la synchronisation des musiciens. L’unité de temps est le battement de base d’une mesure et est habituellement constante dans une pièce donnée. Le nombre de temps indique combien d’unités de temps se trouvent dans une mesure.

Unité de Temps et Nombre de Temps

Le nombre de temps dans une mesure est indiqué par le chiffre supérieur d’une signature temporelle, par exemple, dans 4/4, il y a quatre temps. L’unité de temps est représentée par le chiffre inférieur, qui indique la note de référence pour un temps. Un 4 signifie qu’une noire est prise pour une unité de temps.

| Signature Temporelle | Nombre de Temps | Unité de Temps (Note de Référence) |

|---|---|---|

| 3/4 | 3 | Noire (1 temps) |

| 6/8 | 6 | Croche (1/2 temps) |

| 7/4 | 7 | Noire (1 temps) |

Temps Forts et Temps Faibles

Dans toute mesure, certains temps sont naturellement accentués : ce sont les temps forts. Ces temps marquent le début d’une mesure et sont suivis par des temps faibles, moins accentués, qui complètent la mesure. La répartition des temps forts et faibles varie selon la signature rythmique, ce qui affecte profondément la sensation et le style de la musique.

- 4/4 : Fort – Faible – Semi-fort – Faible

- 3/4 : Fort – Faible – Faible

- 7/4 : Fort – Faible – Semi-fort – Faible – Semi-fort – Faible – Faible

Chaque style de musique peut avoir ses propres motifs rythmiques qui définissent son caractère unique.

Les Différents Types de Mesures

La musique s’organise autour de mesures qui structurent le rythme et le flux d’une composition. Elles se classent selon leur nature et leur disposition rythmique dans le temps.

Mesures Simples et Composées

Les mesures simples consistent en des battues qui peuvent se diviser naturellement en deux. Quelques exemples de mesures simples incluent:

- 2/4: Deux noires par mesure, chaque noire pouvant se diviser en deux croches.

- 3/4: Trois noires par mesure, répandu dans les valses.

Les mesures composées, par contre, comportent des battues qui se divisent en trois. On les reconnaît souvent au fait que leur dénominateur est un multiple de 3 (sauf 3 lui-même). Voici des exemples de mesures composées:

- 6/8: Deux fois trois croches par mesure, donnant une sensation de deux temps « lourds ».

- 9/8: Trois fois trois croches par mesure, offrant une cadence de trois temps « lourds ».

Mesures Binaires, Ternaires et Irrégulières

Les mesures binaires et ternaires sont définies par le nombre de temps par mesure.

- Mesure binaire: Chaque mesure est divisée en un nombre pair de temps (par exemple, 2/4).

- Mesure ternaire: Chaque mesure se divise en un nombre impair de temps, telle que la mesure 3/4.

La mesure irrégulière se caractérise par le fait qu’elle ne suit pas le schéma classique des mesures binaires ou ternaires. Ces mesures ont un nombre de temps inégal et souvent inattendu à l’intérieur de la même mesure, créant un effet de surprise rythmique. Exemples:

- 5/4 ou 7/4: Mesures irrégulières ayant respectivement cinq ou sept temps, courantes dans la musique moderne.

La Mesure à Sept Temps et Ses Caractéristiques

La mesure à sept temps est une signature rythmique complexe, ponctuée par une alternance de pulsations fortes et faibles qui crée une dynamique atypique dans les œuvres musicales.

Construction et Métrique de la Mesure à Sept Temps

La mesure à sept temps se distingue par sa structure inhabituelle qui peut être divisée de différentes manières, telles que 2+2+3, 3+2+2 ou 4+3. Chaque groupe de chiffres représente le nombre de pulsations dans chaque subdivision de la mesure. La métrique de la mesure reflète donc un rythme irrégulier et asymétrique, contrairement aux mesures plus standardisées comme celles à quatre temps.

Exemples Musicaux de Mesure à Sept Temps

En musique classique, des compositeurs tels que Béla Bartók et Igor Stravinsky ont souvent utilisé cette mesure pour créer une sensation de mouvement et d’innovation rythmique. Dans le jazz, la mesure à sept temps peut être entendue dans des pièces qui cherchent à explorer des terrains rythmiques moins conventionnels. La rock, bien que moins fréquente dans l’utilisation de cette signature temporelle, contient des exemples notables comme la chanson « Money » de Pink Floyd qui présente un rythme unique en 7/4.

Notation Rythmique et Valeurs de Notes

La mesure à sept temps est caractérisée par sa notation rythmique spécifique et les valeurs des notes qu’elle implique. Elle nécessite une compréhension des symboles de mesure et des valeurs temporelles des notes.

Symboles et Chiffrages de la Mesure

Le chiffrage de la mesure définit la structure rythmique d’une composition. Dans une mesure à sept temps, le chiffrage est noté par un nombre supérieur, qui indique le nombre de temps dans la mesure, et un nombre inférieur, qui détermine la note représentant un temps. Typiquement, on pourrait voir des chiffrages comme 7/4, 7/8 ou 7/16, indiquant respectivement que la mesure contient soit sept noires, sept croches ou sept double croches.

Noires, Croches, Blanches et Leurs Valeurs

Les valeurs des notes déterminent la durée que chaque note ou silence doit être tenue dans le temps alloué par le chiffrage de la mesure. Voici une brève liste des différentes valeurs de notes principales :

- Noire (♩): représente un temps dans une mesure en 7/4.

- Croche (♪): vaut la moitié d’une noire, donc il faudrait deux croches pour équivaloir à une noire.

- Blanche (♩): dure deux fois plus longtemps qu’une noire, dépendant du tempo de la pièce, une mesure en 7/4 pourrait contenir trois blanches et une noire pour compléter la mesure.

Ces éléments se combinent pour créer des mesures rythmiques complexes et variées dans la musique écrite en mesure à sept temps.

Historique et Évolution du Rythme

Le rythme à sept temps a subi des transformations significatives depuis ses origines médiévales, trouvant sa place tant dans la musique savante que dans les courants plus populaires.

Origines Médiévales des Mesures

Au Moyen Âge, la musique européenne commence à explorer diverses structures rythmiques complexes. Les compositeurs médiévaux ont expérimenté avec des mesures inhabituelles, impliquant des rythmes asymétriques comme ceux à sept temps. Ces expériences étaient souvent liées à la musique liturgique et savante, visant à créer une texture rythmique qui pouvait être à la fois mélodiquement riche et mathématiquement précise.

- Exemple notoire : L’œuvre de Guillaume de Machaut (France, 14e siècle), qui a intégré des rythmes complexes dans ses compositions.

- Manuscrits : Ils offrent un aperçu clé de la pratique musicale concernant les mesures à sept temps durant cette période.

Ces mesures s’écartent des rythmes simples et répétitifs de la musique folklorique de la même époque, marquant le début d’une distinction entre la musique savante et populaire en Europe.

Développements dans la Musique Savante et Populaire

À travers les siècles, le rythme à sept temps a gagné en popularité et en complexité, surtout parmi les compositeurs savants européens qui cherchaient à repousser les limites de la composition musicale.

- Époque Baroque et Classique : Un espace où le rythme à sept temps est moins fréquent mais demeure un outil distinctif pour les compositeurs cherchant à expérimenter.

- 19e et 20e siècles : Les compositeurs comme Igor Stravinsky et Béla Bartók ont remis au goût du jour des rythmes irréguliers, y compris des mesures à sept temps, influencés par la musique folklorique de leur région d’origine.

Dans la musique populaire, des influences de la musique savante et folklorique se sont entrecroisées, permettant au rythme à sept temps de se manifester dans divers genres au-delà des frontières traditionnelles de la musique classique européenne.

- Musique du monde et jazz : Ces genres ont adopté et adapté le rythme à sept temps, souvent incorporé dans des compositions innovantes et expérimentales.

Les Aspects Techniques de la Direction d’Orchestre

La maîtrise technique de la direction en mesure à sept temps est essentielle pour la bonne exécution d’œuvres comportant cette métrique complexe.

Rôle du Chef d’Orchestre en Mesure à Sept Temps

Le chef d’orchestre assume une responsabilité cruciale dans la gestion de l’orchestre symphonique, particulièrement en mesure à sept temps. Cette mesure, moins courante que les rythmes binaires ou ternaires, nécessite une précision et une clarté accrues de la part du chef pour assurer une interprétation cohérente et fluide. Le chef d’orchestre doit communiquer efficacement les attentes rythmiques à travers sa gestuelle.

- Gestuelle précise : Pour indiquer la mesure à sept temps, le chef d’orchestre peut adopter une formule de battue qui clarifie la subdivision des temps, comme 2-2-3 ou 3-2-2. Cette formule doit être constamment visible pour les musiciens.

- Tempo équilibré : Une stabilité rythmique est impérative pour maintenir l’orchestre synchronisé. Le chef d’orchestre veille à ce que le tempo soit ni précipité ni traînant, ce qui pourrait brouiller la structure de la mesure.

- Répétitions focalisées : Lors des répétitions, le chef d’orchestre concentre souvent les efforts sur les passages en mesure à sept temps pour en assurer la maîtrise par chaque section de l’orchestre.

En résumé, la connexion entre le chef d’orchestre et les musiciens est vitale pour naviguer avec succès la complexité inhérente à une mesure à sept temps. La précision du geste et une préparation approfondie en répétitions sont les pierres angulaires d’une interprétation réussie de cette métrique exigeante.

Instruments et Rôles dans les Mesures Composées

La mesure à sept temps, souvent utilisée dans des pièces de musique complexes, exige des interprètes une compréhension approfondie du rôle et des spécificités d’exécution par chaque instrument.

Spécificités de l’Interprétation par Instrument

Piano : Le pianiste doit accentuer la polyvalence de son instrument en jouant avec précision les contretemps typiques des mesures composées, comme dans la mesure à sept temps. Sa capacité à produire des sonorités variées aide à établir la structure rythmique complexe.

- Rôle : Soutien harmonique et rythmique, souvent moteur du tempo.

- Techniques spécifiques : Doigtés adaptés pour les passages rapides, indépendance des mains pour maintenir le flot rythmique.

Violon : Le violon apporte une mélodie expressive au sein des mesures composées, exploitant sa tessiture étendue et sa capacité à jouer des lignes mélodiques complexes. Dans une mesure à sept temps, le violoniste peut souligner les points forts rythmiques.

- Rôle : Mener la mélodie, souvent en duo avec d’autres instruments mélodiques.

- Techniques spécifiques : Coup d’archet précis pour délimiter la mesure, vibrato pour enrichir l’expression.

Violoncelle : Avec sa sonorité profonde, le violoncelle renforce les basses harmoniques et rythmiques. Dans les mesures composées, le violoncelliste joue un rôle pivot en marquant les temps forts, ce qui stabilise la mesure irrégulière.

- Rôle : Assise rythmique et contribution mélodique, ponctuant souvent les temps importants de la mesure.

- Techniques spécifiques : Maîtrise de l’intonation, utilisation des points d’appui sur les cordes graves pour ancrer le rythme.

Orgue : L’orgue peut enrichir la texture musicale dans les mesures composées par ses multiples registres. Ses capacités uniques de maintien de note et de superposition de voix le rendent idéal pour établir un fond sonore constant tout en participant à la complexité rythmique.

- Rôle : Harmonie de fond, soutien rythmique, capable de remplir l’espace sonore.

- Techniques spécifiques : Gestion des registres pour équilibrer la texture, jeu à deux mains et aux pieds pour une polyphonie complète.

Influences Culturelles sur les Structures Rythmiques

L’étude des structures rythmiques révèle une riche tapestry de l’influence culturelle, en particulier celle de l’Asie et du Moyen-Orient, sur la musique occidentale et moderne.

Apport de l’Asie et du Moyen-Orient sur le Rythme

La musique folklorique d’Asie et du Moyen-Orient a historiquement utilisé une variété de mesures rythmiques complexes, souvent non standard dans la musique occidentale. Ces structures comprennent des rythmes non linéaires et des cycles rythmiques qui défient la régularité binaire ou ternaire typique de la musique occidentale. Les musiques traditionnelles, telles que le raga indien ou la musique classique persane, utilisent des talas et des rhythmes qui exercent une influence considérable sur le développement de pièces complexes telles que la mesure à sept temps.

Asie :

- Rythmes Indiens : Les talas indiens peuvent varier considérablement en longueur, allant de trois à plus de cent temps, et comprennent souvent des subdivisions complexes qui ont inspiré des compositeurs occidentaux.

- Tradition Japonaise : La musique gagaku japonaise emploie des rythmes qui rompent avec les formules occidentales, ce qui a encouragé l’expérimentation avec des mesures atypiques.

Moyen-Orient :

- Musique Persane : La sophistication des rythmes persans, souvent basés sur des cycles de poésie et la récitation coranique, a ouvert la voie à des embranchements rythmiques non traditionnels en musique occidentale.

- Traditions Arabes : Des rythmes comme le iqaa dans la musique arabe offrent des modèles polyrythmiques qui ont trouvé leur chemin dans des compositions en mesure à sept temps.

En conclusion, les contributions de l’Asie et du Moyen-Orient en matière de rythme ont permis d’élargir le vocabulaire rythmique global, menant à une appréciation croissante des mesures impaires comme la mesure à sept temps dans la musique contemporaine.

Les Compositeurs et la Mesure

L’utilisation de la mesure à sept temps par les compositeurs Bartók, Berlioz et Stantchinski est un exemple éloquent de l’exploration des rythmes complexes au sein de la musique classique et moderne.

Bartók, Berlioz et Stantchinski : Étude de Cas

Béla Bartók, musicien hongrois, est réputé pour son recours innovant à des mesures inhabituelles dans ses compositions. Son œuvre utilise fréquemment des signatures rythmiques complexes, y compris la mesure à sept temps, pour enrichir sa musique d’une touche folklorique ou exprimer un sentiment de naturel et de spontanéité.

- Musique pour cordes, percussion et célesta (1936)

- Cette pièce présente un usage remarquable d’arrangements rythmiques non standards, notamment la mesure à sept temps, afin de créer une texture rythmique riche et diverse.

Hector Berlioz, compositeur français, était avant tout connu pour sa maîtrise de l’orchestration et son innovation en matière de métrique. Bien que les mesures asymétriques semblent moins prédominantes dans son œuvre par rapport à Bartók, Berlioz a néanmoins fait des expériences qui reflètent son ouverture vers d’autres structures rythmiques.

- Grande messe des morts (1837)

- Des éléments de la mesure à sept temps sont dispersés à travers cette composition, soulignant la créativité rythmique de Berlioz même dans des formes musicales traditionnelles.

Alexeï Stantchinski, compositeur russe moins connu que ses homologues européens, a démontré de l’intérêt pour les signatures temporelles complexes incluant la mesure à sept temps. Ses travaux contribuent à l’élargissement du langage musical, bien que ses compositions soient rarement juxtaposées à celles de Bartók ou Berlioz.

- Opéras peu connus et œuvres de piano

- Stantchinski a intégré la mesure à sept temps pour ajouter une couleur rythmique inhabituelle et distinctive à ses œuvres, bien que cela fasse de lui un compositeur marginal et innovant de son temps.

Théorie Musicale Avancée

Dans le domaine de la théorie musicale avancée, la compréhension de la mesure composée asymétrique joue un rôle crucial, surtout lorsqu’elle est appliquée aux œuvres pour l’orchestre symphonique.

Traitement de la Mesure Composée Asymétrique dans la Théorie Moderne

La mesure composée asymétrique est une structure rythmique qui ne se divise pas en segments de durées égales, contrairement à la mesure simple ou composée régulière. Les théoriciens voient dans cette mesure un champ d’expérimentation rythmique qui enrichit le langage de la musique. La théorie de son art explicite comment ces mesures peuvent être utilisées pour créer des motifs rythmiques complexes et variés, en renouvelant l’intérêt mélodique et harmonique.

Le traitement de ces mesures dans la théorie moderne s’articule autour de plusieurs éléments :

- Approche rythmique : Les musiciens et compositeurs doivent acquérir une aisance dans la lecture et l’exécution de rythmes irréguliers, où l’accent tombe sur des parties inattendues de la mesure.

- Interprétation orchestrale : Selon le traité d’instrumentation et d’orchestration pour l’orchestre symphonique, ces mesures nécessitent une considération particulière lorsqu’on arrange pour divers ensembles, afin de maintenir la clarté rythmique et harmonique.

- Conscientisation : Les éducateurs en musique mettent un point d’honneur sur l’importance de familiariser les étudiants avec ces concepts rythmiques dès le début de leur formation théorique.

| Aspect de la Théorie | Description |

|---|---|

| Reconnaissance des Patterns Rythmiques | Identifier visuellement la structure de la mesure composée asymétrique. |

| Articulation et Phrasé | Interpréter les nuances subtiles imposées par ces mesures dans le rendu de la musique. |

| Synchronisation et Cohésion | Assurer une exécution précise au sein d’un ensemble, particulièrement important dans la musique symphonique. |

L’adoption de ces mesures dans les compositions modernes continue de démontrer la vitalité et l’évolution continue de la théorie musicale avancée.

Expression Rythmique et Esthétique Musicale

Dans ce segment, l’accent est mis sur la manière dont la mélodie et l’intensité rythmique contribuent à l’esthétique musicale d’une mesure à sept temps.

Expression de la Mélodie et Intensité Rythmique

La mélodie, dans le contexte d’une mesure à sept temps, repose sur une structure rythmique qui permet une variété d’expressions dynamiques. Les compositeurs manipulent l’intensité pour créer des motifs engageants, où chaque note peut soit souligner la cadence soit flotter au-dessus d’elle, créant un contraste saisissant. La danse, intrinsèquement liée à la mesure, réagit à ces nuances, traduisant l’intensité musicale en mouvement corporel.

Mélodie:

- Complexité: Les mélodies complexes favorisent l’expression individuelle et la distinction dans la mesure à sept temps.

- Liberté: Permet des variations expressives illimitées, influençant l’intensité et l’impact émotionnel.

Danse:

- Synchronisation: La danse devient un reflet de la mesure rythmique, chaque pas se calquant sur les variations mélodiques.

- Dialogue: Un dialogue s’instaure entre la mélodie et le mouvement, où l’intensité rythmique dicte l’expression corporelle.

L’intensité rythmique, quant à elle, fait plus qu’établir le tempo ; elle sert de pouls émotionnel à la composition. En manipulant l’intensité via des accents dynamiques et des silences calculés, les musiciens peuvent amener l’auditeur à travers un spectre d’émotions, tout en maintenant une précision rythmique inhérente à la mesure à sept temps.

- Nuances: Les variations d’intensité sont essentielles pour maintenir l’intérêt et créer des climats variés.

- Accents: Les accents stratégiques soulignent des temps spécifiques, enrichissant l’expression de la mélodie.

Grâce à une compréhension approfondie de ces éléments rythmiques et mélodiques, musiciens et danseurs parviennent à une expression esthétique cohérente et captivante.