DÉCOUVREZ LA MESURE À CINQ TEMPS DANS LA NOTATION MUSICALE EN MUSICOLOGIE !

Mesure à cinq temps

Les mesures à cinq temps en notation musicale sont une signature rythmique moins commune, mais elles offrent une texture rythmique unique et intrigante. Notées typiquement en 5/4 ou 5/8, ces mesures consistent en cinq battements par mesure, créant une sensation rythmique asymétrique. Cette asymétrie rompt avec les structures rythmiques plus conventionnelles telles que 4/4 ou 3/4, apportant une dynamique intéressante et parfois déstabilisante à la musique. La mesure à cinq temps peut être ressentie comme une combinaison de mesures en 3/4 et 2/4 ou vice-versa, offrant aux compositeurs et musiciens la possibilité de jouer avec le rythme de manière créative. Elle est fréquemment utilisée dans le jazz, la musique classique moderne, et certaines musiques du monde pour sa capacité à créer des motifs rythmiques captivants et uniques. La maîtrise de cette mesure permet aux musiciens d’explorer de nouvelles façons d’aborder le temps et le rythme, enrichissant leur expression musicale.

Mesure à cinq temps : Comprendre les rythmes impairs en musique

La mesure à cinq temps, en musique, est un rythme relativement peu courant mais captivant, caractérisé par ses cinq pulsations par mesure. Ce type de mesure est parfois appelé quintuple mètre. Il peut être divisé en de multiples configurations de temps forts et faibles, créant ainsi divers motifs rythmiques. Les pulsations peuvent être structurées en groupes de 2 et 3 pour former des motifs tels que 2+3 ou 3+2, apportant une variété rythmique qui se distingue nettement des mesures plus courantes comme le 4/4 ou le 3/4.

L’utilisation de la mesure à cinq temps peut être retrouvée dans plusieurs genres musicaux, de la musique classique à la musique folklorique et moderne. Elle suscite souvent un intérêt pour sa capacité à ajouter une complexité et une nuance inattendue à la musique, permettant une expression plus large de la créativité des compositeurs et des interprètes. Des compositeurs de la stature de Tchaïkovski et Dave Brubeck ont exploré cette mesure dans leurs œuvres, démontrant sa polyvalence et son potentiel expressif.

La danse sur une musique en mesure à cinq temps propose un défi en raison de son schéma inhabituel, exigeant une compréhension et une interprétation avancées du rythme. Les danseurs doivent souvent ajuster leur ressenti habituel des temps pour accompagner la structure unique du quintuple mètre, ce qui rend l’exécution d’autant plus intéressante et dynamique. Malgré sa rareté relative, la mesure à cinq temps reste un excellent exemple de la façon dont les variations rythmiques peuvent enrichir le langage musical.

Les fondements historiques et théoriques

La mesure à cinq temps est un rythme unique qui trouve ses origines historiques et ses applications théoriques au fil des siècles, s’épanouissant dans divers contextes géographiques et culturels.

L’origine du rythme en Europe du Moyen Âge

Le rythme à cinq temps a des racines en Europe dès le Moyen Âge où il est utilisé dans la musique savante. Initialement perçu comme une curiosité musicale, sa présence dans les manuscrits anciens démontre l’expérimentation des compositeurs européens avec des structures rythmiques complexes. Bien que pas aussi courant que les mesures à deux, trois, ou quatre temps, la mesure à cinq temps apparaît occasionnellement dans des œuvres liturgiques et des danses.

Le développement en musique classique

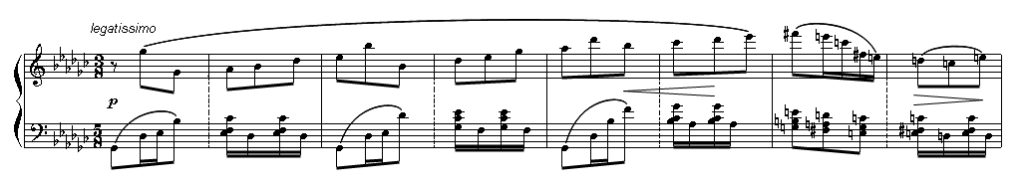

Au cours de la période classique, la mesure à cinq temps s’est développée de manière plus significative. Des compositeurs comme Chopin et Beethoven l’ont explorée, l’intégrant parfois dans des sections de leurs compositions. La formalisation théorique de cette mesure a progressivement permis une meilleure compréhension et une plus grande acceptation de son usage dans le répertoire de la musique savante.

- Exemples d’œuvres classiques en mesure à cinq temps:

- Beethoven – Cinquième mouvement de la Symphonie n°6

- Chopin – Mazurka en mesure à cinq temps

L’influence de la musique folklorique d’Asie et du Moyen-Orient

La mesure à cinq temps est également influencée par la musique folklorique d’Asie et du Moyen-Orient, où des signatures rythmiques inhabituelles sont plus répandues. La richesse rythmique de ces régions a permis un échange culturel, marquant ainsi la musique européenne par l’introduction de ces rythmes non conventionnels. Ces influences extérieures ont contribué à la diversité de l’expression musicale au sein de la musique savante et ont inspiré l’utilisation de la mesure à cinq temps dans des compositions plus contemporaines.

- Influences notables:

- Rythmique complexe de la musique classique indienne

- Modèles rythmiques asymétriques des traditions musicales du Moyen-Orient

La mesure à cinq temps dans la musique classique

La mesure à cinq temps occupe une place particulière dans la musique classique, représentant à la fois une signature rythmique audacieuse et un défi pour le chef d’orchestre. Elle émerge notamment dans les œuvres de compositeurs avant-gardistes et révolutionnaires.

L’usage par Béla Bartók

Béla Bartók est reconnu pour son utilisation novatrice de rythmes inhabituels, incluant la mesure à cinq temps. Son travail a souvent mis en exergue cette mesure, offrant une complexité rythmique qui reflète son intérêt pour le folklore d’Europe de l’Est et ses asymétries naturelles. À travers ses compositions, Bartók a démontré comment la mesure à cinq temps peut enrichir la théorie de son art.

L’œuvre de Gustav Holst: Mars

Dans « Les Planètes », Mars, l’un des mouvements composés par Gustav Holst, est écrit en mesure à cinq temps. Ce choix rythmique contribue à l’impression de marche et de mouvement inexorable. L’utilisation de cette mesure par Holst à Paris et dans d’autres centres musicaux a mis en lumière son efficacité dramatique au sein de l’orchestre symphonique.

Les contributions d’Hector Berlioz

Hector Berlioz, activement engagé dans la vie musicale de Paris, a exploré la mesure à cinq temps dans ses compositions. Sa maîtrise de la mesure impaire est notamment illustrée dans son « Traité d’instrumentation et d’orchestration pour l’orchestre symphonique ». Il a ainsi guidé les chefs d’orchestre et les compositeurs sur la manière d’utiliser efficacement cette mesure dans la musique classique.

Les éléments techniques de la mesure à cinq temps

La mesure à cinq temps est caractérisée par sa structure rythmique atypique qui combine des temps forts et faibles dans une séquence précise, elle nécessite une compréhension approfondie des différents éléments musicaux pour une interprétation correcte.

Solfège et identification

La mesure à cinq temps, notée avec un numérateur de cinq dans la signature de mesure, dispose de cinq pulsations par mesure ou barre. Ces pulsations peuvent être regroupées en temps binaire (deux pulsations) et temps ternaire (trois pulsations), donnant des motifs tels que 3+2 ou 2+3, où le premier chiffre représente le premier groupe de pulsations, le plus souvent les temps forts, et le deuxième le groupe suivant.

La composition des pulsations et durées

Les durées au sein d’une mesure à cinq temps varient et peuvent être composées de différentes valeurs de notes telles que la noire (une pulsation), la blanche (deux pulsations) ou la croche (demi-pulsation). Une barre de mesure pourrait être composée de combinaisons comme une blanche suivie de trois noires, ou une série de cinq noires, ou encore d’autres variations faisant appel aux croches pour équilibrer la mesure.

- Exemple de partition (3+2): | Blanche – Noire – Noire |

- Exemple de partition (2+3): | Noire – Noire – Blanche pointée |

Noires, blanches, et croches en pratique

En pratique, la capacité à reconnaître et exécuter la mesure à cinq temps dépend de la familiarité avec les notes individuelles et comment elles s’articulent en rythme. L’emploi de la noire comme unité de battement standard est typique, tandis que la blanche et la croche offrent des variations de durée canoniques. La distinction entre les notes fortes et faibles guide les musiciens dans leur interprétation rythmique, essentielle pour le respect de la mesure atypique.

- Exécution rythmique pour (3+2): NOIRE (fort) – croche – croche – NOIRE (fort) – noire – noire

- Exécution rythmique pour (2+3): NOIRE (fort) – noire – NOIRE (fort) – croche – croche

La pratique de la mesure à cinq temps en musique moderne

La mesure à cinq temps est devenue une signature rythmique caractéristique dans des genres musicaux variés, notamment en jazz et dans quelques incursions du pop et du rock. Elle offre aux musiciens une toile de fond atypique pour l’innovation et la créativité.

Le jazz et l’adoption des rythmes irréguliers

Le jazz est reconnu pour son utilisation de mesures irrégulières telles que la mesure à cinq temps, un élément distinctif qui apporte une complexité rythmique enrichissante. Des morceaux emblématiques comme « Take Five » du Dave Brubeck Quartet illustrent parfaitement cette métrique. La pièce, qui se base sur un rythme en 5/4, est devenue une pierre angulaire de musiques jazz. Cette structure rythmique est souvent couplée à une liberté d’improvisation, permettant aux musiciens d’explorer des textures sonores novatrices.

| Morceau | Artiste | Signature Rythmique |

|---|---|---|

| Take Five | Dave Brubeck Quartet | 5/4 |

| Living in the Crest of a Wave | Bill Bruford | 5/4 |

Des batteurs de jazz comme Bill Bruford ont également adopté des signatures en 5 temps, comme illustré dans « Living in the Crest of a Wave ». En jazz, la danse se fait souvent écho du rythme, et bien que moins commune, la danse en mesure à cinq temps peut se révéler une expérience intrigante et stimulante pour les danseurs.

Mesure à cinq temps dans le pop et le rock

Bien que moins fréquente dans le pop et le rock, la mesure à cinq temps y marque sa présence à travers un éventail de chansons qui ont intégré cette signature. Des groupes comme Radiohead avec leur morceau « 15 Step », en signature rythmique 5/4, démontrent que la mesure irrégulière peut être incorporée avec succès au sein de morceaux pop/rock.

- Chansons Pop/Rock en 5 Temps:

- « 15 Step » – Radiohead (5/4)

- « Morning Bell » – Radiohead (5/4)

Ces pièces attirent l’auditeur avec des motifs rythmiques inhabituels qui cassent la monotonie des mesures en 4/4 traditionnelles et ouvrent un nouvel espace d’expression musicale. La mesure à cinq temps dans la musique moderne est donc un exemple de comment des rythmes complexes peuvent enrichir divers genres musicaux, en permettant une exploration au-delà des formules établies.

Diriger et interpréter la mesure à cinq temps

Diriger et interpréter avec précision une mesure à cinq temps exige une compréhension et une coordination expertes entre le chef d’orchestre et les interprètes pour maintenir l’unité rythmique et l’expression de la mélodie.

Le rôle du chef d’orchestre

Le chef d’orchestre joue un rôle crucial dans la gestion d’une mesure à cinq temps, un rythme moins commun que les mesures en quatre ou en trois temps. Sa technique de battement assure que chaque musicien de l’orchestre symphonique comprend où se situe le placement des accents dans la structure rythmique. Le schéma de battement pourrait être envisagé de deux manières, soit en groupant les temps en 3+2 ou 2+3, selon l’œuvre musicale.

Il trace les barres de mesure avec ses mouvements, souvent en utilisant des gestes explicites pour le premier et le troisième temps du groupe de trois et le premier temps du groupe de deux, afin de signaler les transitions claires entre les subdivisions de la mesure.

L’expérience de l’interprète

L’interprète, qu’il s’agisse d’un soliste ou d’un membre de l’orchestre symphonique, doit assimiler le schéma conducteur du chef d’orchestre pour maintenir la synchronisation et l’unité rythmique. La capacité de discerner les subtilités dans le battement du chef est essentielle pour l’exécution précise de la mélodie au sein de la mesure complexe. La concentration sur la partition et la réponse dynamique aux gestes du maestro permettent d’articuler l’expression de la mélodie sans perturber la cohésion de l’ensemble. Voici quelques éléments clés pour l’interprète :

- Suivi attentif des indications du chef

- Compréhension du schéma de battement adopté

- Rigidité dans la précision rythmique

- Souplesse dans l’expression mélodique

En conservant ces éléments à l’esprit, l’interprète livre une prestation qui non seulement respecte les paramètres rythmiques mais également capte l’essence expressive de la mélodie.

La mesure à cinq temps à travers le monde

La mesure à cinq temps se trouve dans diverses traditions musicales autour du globe, notablement en Europe centrale et en Inde, où elle contribue à des expériences rythmiques riches et complexes.

Les rythmes bulgares et leur influence

En Europe centrale, notamment en Bulgarie, la mesure à cinq temps est une signature rythmique emblématique. Ces rythmes bulgares, caractérisés par leur dynamique impaire, sont souvent décrits par leur schéma 2+3 ou 3+2, créant une pulsation distinctive qui peut être à la fois entraînante et déroutante pour ceux qui ne sont pas familiers avec leur structure.

- Exemple notable : La danse Ruchenitsa, typique de cette région, est souvent exécutée en mesure à cinq temps et reflète l’énergie et l’identité culturelle de la musique bulgare.

La popularité de ces rythmes en Bulgarie et leur influence sont répandues, en partie grâce à la migration des musiciens bulgares et la diffusion culturelle qui a introduit l’Europe de l’Ouest et les États-Unis à ces motifs rythmiques complexes.

La musique carnatique de l’Inde

En Inde, spécifiquement dans la musique carnatique du sud, la mesure à cinq temps est souvent utilisée et est connue sous le terme de « Khanda Chapu Tala » en sanskrit. Cette forme rythmique est essentielle à la musique carnatique et se manifeste dans les compositions vocales et instrumentales.

- Organisation rythmique :

- Battement 1 : Fort

- Battement 2 : Faible

- Battements 3 à 5 : Medium

Les musiciens et les auditeurs de la musique carnatique apprécient la complexité et la variété qu’offrent ces rythmes, qui sont une preuve de la diversité et de la sophistication de la culture musicale de l’Inde.

La théorie musicale autour de la mesure à cinq temps

La mesure à cinq temps présente des subtilités théoriques que les compositeurs et théoriciens ont exploré, notamment son irrégularité rythmique et son emploi dans des œuvres classiques et contemporaines.

Étude des unités de temps et métrique

Une mesure à cinq temps se caractérise par une séquence de cinq battements ou pulsations répartis dans une mesure. Techniquement, cette mesure peut s’organiser de différentes manières, souvent en groupements de 2 + 3 ou 3 + 2 temps. Cette métrique n’est pas standard et, de ce fait, elle crée souvent une sensation rythmique plus complexe et peu conventionnelle.

Tempo dans une telle mesure varie selon la pièce et le style, mais il doit être constant pour maintenir une cohérence rythmique. La façon dont un musicien interprète les groupements de temps peut également influencer la perception du tempo. Les compositeurs utilisent la mesure à cinq temps pour divers effets, comme l’ajout d’une touche d’originalité ou pour défier les conventions rythmiques.

- Mesures : Groupements de 2+3 ou 3+2

- Effets sur le tempo : Maintien de la cohérence rythmique, variation dans l’interprétation

Antoine Reicha et l’approche théorique de la mesure

Antoine Reicha était un compositeur et théoricien du début du XIXe siècle qui a contribué de manière significative à l’étude de la mesure à cinq temps. Dans son ouvrage, Traité de haute composition musicale, Reicha explore le potentiel de différentes structures métriques, y compris des mesures inhabituelles comme la mesure à cinq temps. Reicha soulignait l’importance de l’innovation en musique et ses écrits ont encouragé les compositeurs à expérimenter avec différents mètres.

Ludwig van Beethoven, contemporain de Reicha, a également expérimenté avec la mesure à cinq temps dans certaines de ses œuvres. La reconnaissance de la mesure à cinq temps par des figures emblématiques comme Reicha et Beethoven souligne son intérêt théorique et son utilité pour enrichir le langage musical.

- Antoine Reicha : Exploration de mesures atypiques, innovation rythmique

- Beethoven : Application pratique dans des compositions

La mesure à cinq temps continue d’être un champ d’intérêt pour les compositeurs cherchant à créer des motifs rythmiques distincts et à étendre les frontières de la théorie musicale classique.

Applications contemporaines de la mesure à cinq temps

La mesure à cinq temps se révèle pertinente et influente dans plusieurs sphères de la musique contemporaine, profitant des avancées technologiques pour sa propagation et sa pratique.

L’usage dans les musiques actuelles

La mesure à cinq temps, avec sa cadence inhabituelle et son rythme distinctif, est employée par des musiciens actuels cherchant à innover ou à apporter une texture rythmique unique à leurs compositions. On la retrouve surtout dans des genres tels que le jazz progressif, certaines œuvres classiques modernes et la musique expérimentale. Des artistes de musique populaire se sont aussi approprié cette mesure composée pour se démarquer, proposant des morceaux qui défient le traditionnel quatre temps dominant.

- Exemples notables :

- Jazz: Des pièces comme « Take Five » de Dave Brubeck demeurent emblématiques.

- Musique classique: Des compositeurs tels que Philip Glass utilisent la mesure à cinq temps pour enrichir la structure rythmique de leurs œuvres.

- Pop/Rock: Certains groupes rock progressif incorporent la mesure à cinq temps pour complexifier leurs mélodies.

Technologies propres et supports modernes

Les technologies propres et les plateformes numériques offrent de nouvelles possibilités pour l’expérimentation et la diffusion de la mesure à cinq temps. Avec des logiciels de création musicale avancés, les compositeurs peuvent aisément manipuler des mesures complexes, y compris la mesure à cinq temps. Ces outils incluent des séquenceurs et des stations de travail audio numériques (DAWs) capables de supporter des mesures composées.

- Supports Modernes :

- Séquenceurs MIDI : Ils permettent d’expérimenter avec des mesures atypiques sans contraintes techniques.

- Applications éducatives : Des applications mobiles et web aident à apprendre et à pratiquer la mesure à cinq temps.

La diffusion de la mesure à cinq temps est également facilitée par des plateformes d’écoute en ligne et des réseaux sociaux, où des communautés de musiciens partagent leurs créations et discutent des techniques rythmiques. Ces environnements numériques encouragent l’utilisation de mesures moins conventionnelles, y compris la mesure à quinze temps, une mesure encore plus complexe qui est un multiple de la mesure à cinq temps.

L’apprentissage des mesures complexes

L’assimilation des mesures complexes telles que la mesure à cinq temps représente un défi alliant théorie et pratique. La maîtrise passe par des exercices méthodiques et souvent l’accompagnement d’un soutien spécialisé.

Les exercices et méthodes d’apprentissage

Pour s’approprier la mesure à cinq temps, il est conseillé de commencer par le solfège, en particulier l’identification et la lecture des barres de mesure dans une partition. Les éléments suivants sont cruciaux :

- Comptage rythmique : il s’agit de s’exercer à compter haut et fort « 1-2-3-4-5 », en marquant un accent sur le premier temps pour mieux ressentir la pulsation de la mesure.

- Clappement des mains : cela aide à intérioriser la durée spécifique de chaque temps.

- Regroupement des temps : souvent, les musiciens regroupent les temps en sous-groupes comme « 3+2 » ou « 2+3 », pour faciliter l’interprétation rythmique.

Un passage caractéristique pour pratiquer est la cavatine de la Dame Blanche, qui inclut des séquences avec mesure à cinq temps. S’entraîner avec de telles œuvres permet de développer une bonne intonation et un sens du rythme adapté à des mesures inhabituelles.

Soutien scolaire et aide aux musiciens

Les musiciens qui cherchent de l’aide dans l’apprentissage des mesures à cinq temps peuvent bénéficier de diverses formes de soutien :

- Cours privés : les enseignants de musique peuvent offrir une attention personnalisée et des stratégies didactiques spécifiques à la mesure complexe.

- Ateliers de groupe : ils permettent un apprentissage collaboratif, où l’entraide peut renforcer la compréhension de chacun.

L’utilisation d’une double barre pour indiquer des changements de mesure est également abordée, montrant aux musiciens comment naviguer entre passages de différents rythmes. La clé est la répétition continue et la patience pour intégrer pleinement les intrications de mesures complexes.

Influences culturelles et musique de mesure à cinq temps

La mesure à cinq temps présente une singularité rythmique notable ayant influencé diverses pratiques musicales à travers le monde. Cette mesure, caractérisée par sa structure unique, se distingue par son nombre de temps et sa carrure particulière.

Les mœurs et les conventions musicales

La mesure à cinq temps est souvent perçue comme une singularité rythmique, par rapport aux mesures plus communes telles que celles à quatre temps. En Europe centrale et en Russie, cette mesure a été intégrée dans la musique folklorique, reflétant les mœurs et les conventions qui se distinguent de la musique occidentale traditionnelle. L’unité de temps dans la mesure à cinq temps offre une dynamique différente, où les temps faibles et forts se répartissent de manière non conventionnelle, créant une cadence unique.

- Moyen-Orient: Modèles rythmiques complexes incluant fréquemment des mesures impaires.

- Europe Centrale: Utilisation dans des danses folkloriques spécifiques, reflétant l’identité culturelle.

- Russie: Compositions classiques et contemporaines exploitant la complexité de la mesure pour enrichir l’expression musicale.

L’évolution des mesures dans les cultures différentes

Les musiques du monde ont souvent influencé les compositeurs et musiciens de milieux différents. Par exemple, la mesure à cinq temps, bien qu’initialement associée à des régions spécifiques, a connu un essor dans des villes cosmopolites comme New York, où les salaires des musiciens et les normes professionnelles encouragent l’expérimentation et l’innovation. Les mesures à cinq temps se retrouvent aussi bien dans des compositions de jazz moderne que dans des pièces de musique classique, témoignant de leur capacité à transcender les frontières géographiques et culturelles.

- New York: Fusion de styles musicaux influencés par des immigrants du monde entier, y compris la mesure impaire.

- Russie & Europe Centrale: Transfert et adaptation de la mesure dans les œuvres de compositeurs classiques et modernes.

- Moyen-Orient: Inspirations pour des œuvres occidentales contemporaines, démontrant la portée universelle de ces rythmes.